Key Takeaways

Schweiß reguliert die Körpertemperatur durch Verdunstung. Es gibt thermoregulatorisches und emotionales Schwitzen.

Schweißdrüsen werden in ekkrine, apokrine und apoekkrine Drüsen unterschieden.

Akklimatisation und Adaption ermöglichen Anpassung an unterschiedliche Hitze- und Feuchtigkeitsbedingungen.

Im Basiswissen Schwitzen werden die essenziellen Begriffe und Mechanismen einfach erklärt, um alles rund um übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrose) leicht verstehen zu können.

Funktion von Schweiß

Schweiß dient hauptsächlich der Regulation der Körpertemperatur (Thermoregulation), also dafür, dass der Körper eine konstante Temperatur halten kann. Mit Schwitzen kann der Körper Wärme durch Verdunstung abführen und so den Körper vor Überhitzung schützen. Zudem trägt Schweiß zur Hautbefeuchtung und zum Säureschutzmantel der Haut bei, indem er antibakterielle Stoffe wie Dermicidin enthält. Durch bakterielle Zersetzung gewisser Schweißarten wird außerdem Körpergeruch erzeugt, der möglicherweise eine Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation spielt.

Neben dem thermoregulatorischen Schwitzen gibt es auch das emotionale Schwitzen – wer kennt ihn nicht, den typischen Kaltschweiß bei Nervosität oder anderer starker psychischer Anspannung? Auch wenn diese Art des Schwitzens in der Regel besonders unbeliebt ist, hat und hatte sie eine wichtige Funktion: Der Körper passt sich so an Gefahrensituationen an. Denn falls Flucht oder Kampf folgt, hilft der Schweiß direkt bei der Kühlung und feuchte Haut verbessert den Halt. Außerdem kann Schweiß auch unbewusst durch Geruchsstoffe (Pheromone) emotionale Zustände signalisieren.

Ablauf der Regulation der Körpertemperatur

Das Nervensystem hat zwei Anteile – einen für „Ruhe“ (Parasympathikus) und einen für „Leistung“ (Sympathikus). Die Steuerung der Körpertemperatur erfolgt über den Sympathikus, man spricht auch vom sympathischen Nervensystem, also dem „Leistungsteil“ des Nervensystems. Normalerweise führt eine Zunahme der sympathischen Aktivität zu einer Verengung der Gefäße. Bei steigender Körpertemperatur wird jedoch eine spezielle sympathische Reaktion ausgelöst: Die Hautgefäße erweitern sich, um Wärme über die Haut abzugeben. Sensoren für die Temperatur befinden sich unter anderem im Gehirn und im Rückenmark, aber auch in der Haut.

Damit dieser innere Wärmetransport an die Körperoberfläche funktioniert, muss das Herz wesentlich mehr pumpen. Gleichzeitig beginnt die Schweißsekretion als zusätzlicher Kühlmechanismus. Es wird vermutet, dass Schweißdrüsen dabei zusätzlich gefäßerweiternde Botenstoffe freisetzen. Kurz gesagt: Wenn wir schwitzen, sind die Gefäße weitgestellt und unsere Haut ist gut durchblutet.

Akklimatisation und Adaption

Wenn sich der Körper langfristig an ein Klima anpasst, spricht man von Akklimatisation. Interessanterweise setzt bei Menschen, die hitzeakklimatisiert sind, das Schwitzen bereits bei geringeren Körpertemperaturen ein. Dadurch wird der Kreislauf geschont. Sobald die Haut mit Schweiß benetzt ist, nimmt die Schweißproduktion ab. Diese vorübergehende Reduktion der Schweißproduktion nennt man Hidromeiosis. Hier handelt es sich um eine Anpassung an feuchte, heiße Umgebungen.

Wenn der Körper langfristig Toleranz gegenüber Hitze aufbaut, dann spricht man von Adaption. Hier wird die Schwitzschwelle in die andere Richtung verschoben, nämlich zu höheren Körpertemperaturen hin. Dadurch kann Wasser eingespart werden. Adaptierte Menschen schwitzen deshalb bei der alltäglichen Hitzebelastung weniger stark. Hier handelt es sich um eine Anpassung an trockene, wasserarme Umgebungen.

Wärmeabgabe

Die gebildete Wärme muss im Körper verteilt werden. Diese innere Wärmeleitung erfolgt über den Blutstrom hin zur Hautoberfläche. Für die Wärmeabgabe hat der Körper zwei Mechanismen zur Verfügung: die trockene und die feuchte Wärmeabgabe.

Trockene Wärmeabgabe: Bei Wohlfühltemperaturen erfolgt die Wärmeabgabe hauptsächlich über Strahlung, genauer gesagt über Infrarotstrahlung.

Feuchte Wärmeabgabe: Wenn die Außentemperatur höher ist als die Körpertemperatur, erfolgt die Wärmeabgabe hingegen nur noch über Verdunstung, also über den Schweiß. Für die trockene Wärmeabgabe braucht es nämlich ein Temperaturgefälle zwischen Haut und Umgebung. Daher ist dann die feuchte Wärmeabgabe die einzige Option. Diesen Job übernehmen die ekkrinen Schweißdrüsen, indem sie Flüssigkeit an die Hautoberfläche abgeben. Das können kurzzeitig bis zu 2 Liter pro Stunde sein! Wenn der Wasserverlust nicht ersetzt wird, nimmt die Schweißabgabe zunehmend ab, damit der Körper nicht zu viel Wasser verliert.

Für Expert:innen: Obwohl das Schwitzen vom Sympathikus gesteuert wird, nutzt der Körper dafür ungewöhnlicherweise andere Botenstoffe als sonst – nämlich sogenannte cholinerge Signale. Das ist eher die Ausnahme. Deshalb können bestimmte Medikamente wie Atropin, die diese Signale blockieren, das Schwitzen verhindern.

Neben dem Schwitzen, das uns als solches auffällt, gibt es auch noch eine unmerkliche Flüssigkeitsabgabe über die Haut und die Schleimhäute der Atemwege. Sie beträgt rund 500-800 ml pro Tag und deckt etwa 20 % der Gesamtwärmeabgabe ab.

Arten von Schweißdrüsen

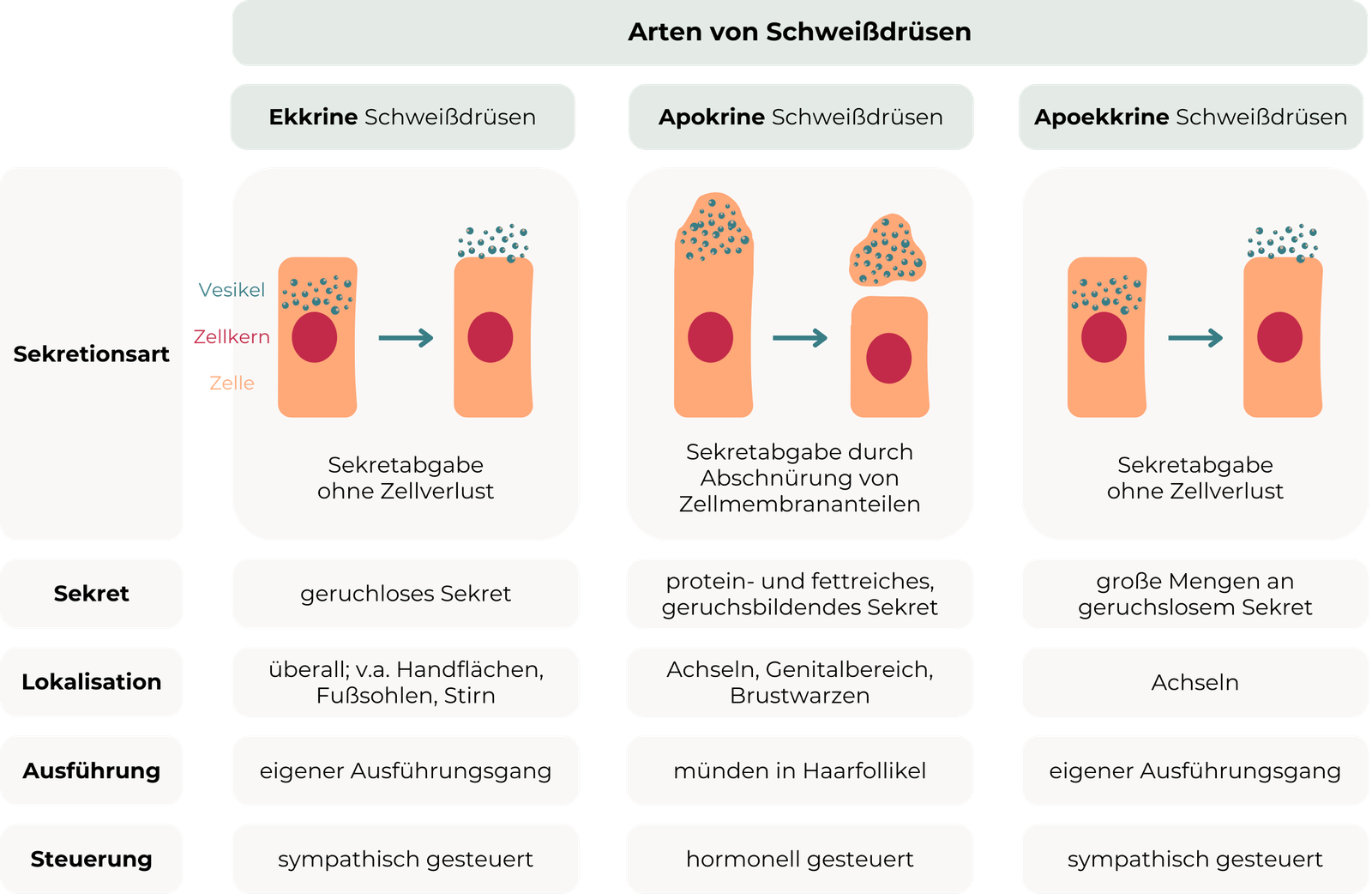

Es gibt drei verschiedene Arten von Schweißdrüsen, die als ekkrine, apokrine und apoekkrine Schweißdrüsen bezeichnet werden. Vielleicht denkst du dir gerade: „Da steht ja zweimal das gleiche Wort?“ Fast …

Ekkrine Schweißdrüsen

Ekkrine Schweißdrüsen findet man überall am ganzen Körper. Besonders zahlreich sind sie an den Handflächen, den Fußsohlen und der Stirn vorhanden. Sie produzieren eine wässrige, geruchlose Flüssigkeit, die für den Wärmeausgleich des Körpers wichtig ist.

Die Sekretabgabe der kleinen Bläschen (Vesikel) erfolgt ohne Umhüllung durch eine Membran. Der Vesikelinhalt wird ohne Zellverlust nach außen abgegeben und gelangt dann über einen eigenen Ausführungsgang an die Hautoberfläche. Gesteuert wird diese Sekretion über das sympathische Nervensystem.

Die ekkrinen Schweißdrüsen sind zahlenmäßig mit Abstand am häufigsten beim Menschen. Jede:r von uns hat schätzungsweise bis zu 4 Millionen ekkrine Schweißdrüsen.

Apokrine Schweißdrüsen

Apokrine Schweißdrüsen sind vor allem in den Achselhöhlen, im Genitalbereich und in der Brustwarzenregion lokalisiert. Sie produzieren ein protein- und fettreiches Sekret, das durch Bakterien zersetzt wird und so zum Körpergeruch führt. Im Gegensatz zu den ekkrinen Schweißdrüsen haben apokrine Schweißdrüsen keine lebensnotwendige Funktion. Allerdings ist ihre genaue Funktion noch nicht vollständig geklärt.

Duftdrüsen sind spezialisierte apokrine Schweißdrüsen, die geruchsintensive Sekrete produzieren. Sie sind in den gleichen Regionen angesiedelt wie die apokrinen Schweißdrüsen und spielen eine Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation und möglicherweise bei der Bildung der Pheromone, einer speziellen Gruppe von Geruchsstoffen.

Bei den apokrinen Drüsen sind die Vesikel, also die kleinen Bläschen, von einer Membran umgeben. Bei der Sekretion wölben sich diese Vesikel an der Zellmembran vor und werden dann abgeschnürt. So entsteht ein Sekret, das von einer Membran umhüllt ist. Das ist wichtig, damit die enthaltenen Fette gleichmäßig verteilt bleiben und sich nicht absetzen. Dieses Sekret wird in den Haarfollikel abgegeben und gelangt von dort an die Hautoberfläche. Die Abgabe wird durch Hormone gesteuert und beginnt daher erst in der Pubertät.“

Apoekkrine Schweißdrüsen

Apoekkrine Schweißdrüsen sind eine Mischform aus ekkrinen und apokrinen. Sie entwickeln sich in der Pubertät aus ekkrinen Drüsen und sind in den Achselhöhlen zu finden. Im Unterschied zu den ekkrinen Schweißdrüsen produzieren sie jedoch wesentlich mehr Flüssigkeit – nämlich bis zu 10x so viel. In allen anderen Merkmalen sind sie den ekkrinen Drüsen sehr ähnlich. Die Klassifikation der apoekrinen Drüsen ist in der Wissenschaft umstritten; sie werden nicht immer als eigene Art betrachtet.

Quellen

Brandes R, et al. (2019) Physiologie des Menschen: mit Pathophysiologie. 32. Auflage.

Cui CY, et al. (2015) Eccrine sweat gland development and sweat secretion. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26014472/

Hu Y, et al. (2018) Neural control of sweat secretion: a review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28714085/

Kisielnicka A, et al. (2022) Hyperhidrosis: disease aetiology, classification and management in the light of modern treatment modalities. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35645673/