Key Takeaways

Eine genaue Anamnese ist entscheidend, um primäre von sekundärer Hyperhidrose zu unterscheiden.

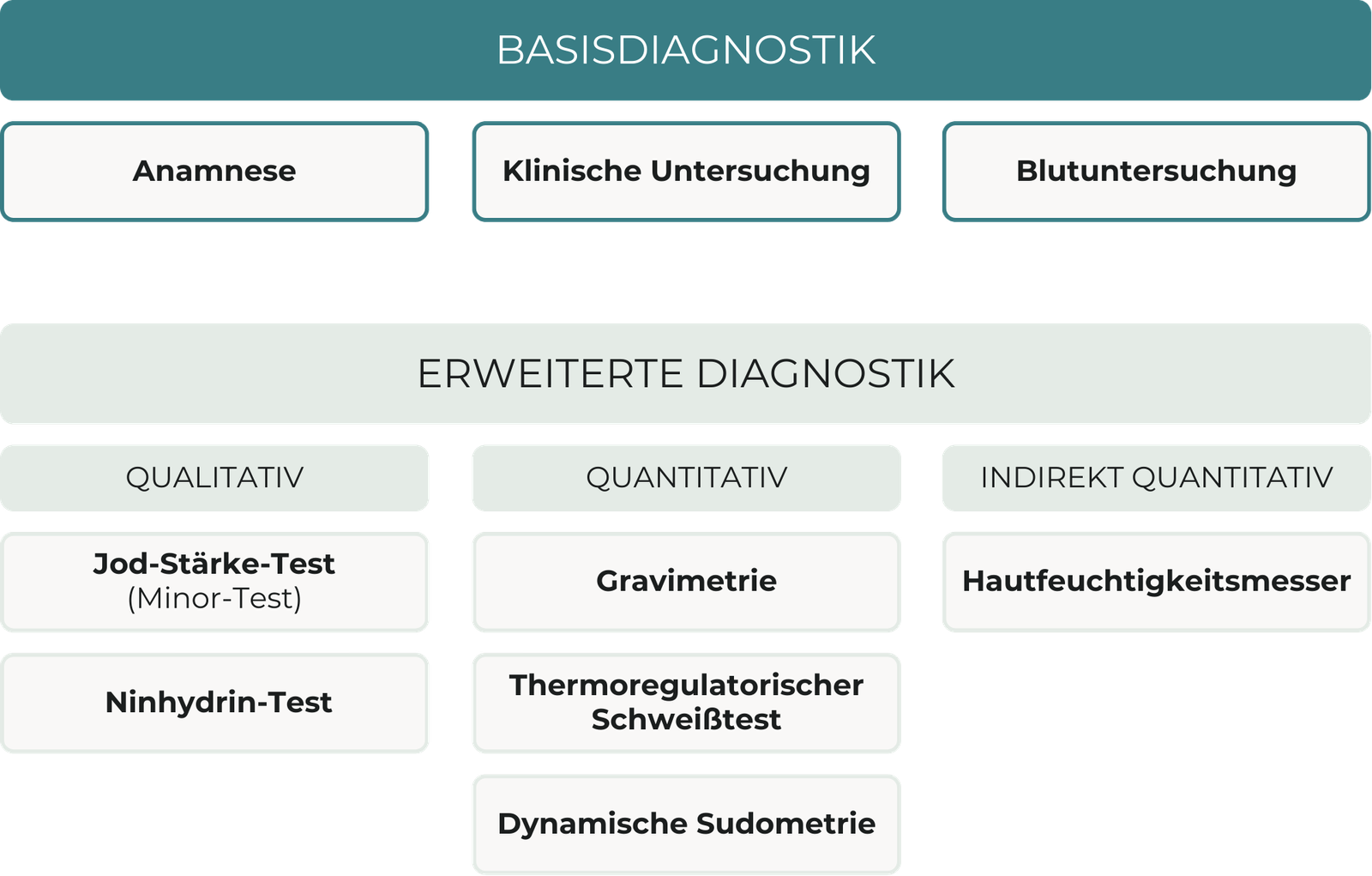

Anamnese, klinische Untersuchung und Bluttests gehören zur Basisabklärung bei übermäßigem Schwitzen.

Der Jod-Stärke-Test ist der am häufigsten verwendete objektive Nachweis von stark betroffenen Arealen.

Bei unklaren Fällen und zur Verlaufskontrolle werden weitere ergänzende Untersuchungen wie der thermoregulatorische Schweißtest oder die Gravimetrie eingesetzt.

Übermäßiges Schwitzen, auch als Hyperhidrose bekannt, ist unterdiagnostiziert. Obwohl eine Hyperhidrose eine starke Belastung für die Betroffenen darstellt, wird selten das Gespräch darüber gesucht. Das liegt nicht nur an der damit verbundenen Scham, sondern auch daran, dass ein mangelndes Bewusstsein dafür herrscht, dass es sich dabei um eine Erkrankung handelt, die behandelbar ist! Für eine hilfreiche Behandlung ist die Basis jedoch immer eine korrekte Diagnose. Darum erfährst du hier, wie übermäßiges Schwitzen diagnostiziert wird.

Anamnese

Die wichtigste Grundlage für eine richtige Diagnose bei übermäßigem Schwitzen ist ein ausführliches Gespräch mit deinem Arzt oder deiner Ärztin – die sogenannte Anamnese. Dabei geht es nicht nur darum, zu verstehen, wo und wann geschwitzt wird, sondern vor allem auch wie stark, seit wann und unter welchen Umständen.

Zur Vorbereitung auf das Gespräch kannst du dir vorab Gedanken zu folgenden Fragen machen:

- Beginn und Verlauf: Hat das Schwitzen schon in der Jugend begonnen und tritt es immer wieder ohne erkennbaren Grund auf? Wie lange dauern die Episoden? Oder hat es erst später im Leben angefangen, vielleicht im Zusammenhang mit einer Krankheit, neuen Medikamenten oder starkem Stress?

- Lokalisation: Tritt es nur an bestimmten Stellen auf, etwa an den Händen, Füßen oder im Gesicht? Dann ist es meist harmlos, aber oft sehr belastend. Betrifft das Schwitzen hingegen den ganzen Körper oder ist es einseitig, sollte genauer nach möglichen Ursachen geforscht werden – etwa einer Grunderkrankung.

- Auslöser und Tageszeit: Schwitzt du tagsüber, zum Beispiel in Stresssituationen oder bei Aufregung? Oder vor allem nachts, ohne erkennbare Auslöser? Nachtschweiß kann ein Hinweis auf eine andere, möglicherweise behandlungsbedürftige Ursache sein.

- Familiäre Häufung: Außerdem wird gefragt, ob es in der Familie bereits ähnliche Fälle gibt. Denn übermäßiges Schwitzen kann auch vererbt werden.

- Einfluss auf den Alltag: Wie stark beeinträchtigt dich das Schwitzen? Macht es dir das Händeschütteln unangenehm? Hast du oft Kleidung zum Wechseln dabei? Vermeidest du bestimmte Situationen aus Angst zu schwitzen? Solche Informationen zeigen, wie sehr das Schwitzen deine Lebensqualität beeinflusst – und wie dringend eine Behandlung notwendig sein könnte.

- Begleitsymptome: Hast du noch andere gesundheitliche Probleme? Wie steht es um Gewichtsverlust oder Fieber?

Damit Ärzt:innen die Diagnose „primäre Hyperhidrose“ stellen können, muss ausgeschlossen werden, dass eine sekundäre Form vorliegt. Dafür dient die Basisdiagnostik. Während bei der sekundären Hyperhidrose eine andere Erkrankung, Medikamente oder andere Ursachen für das übermäßige Schwitzen verantwortlich sind, ist das bei der primären Hyperhidrose nicht der Fall – hier schwitzt man „einfach so“ zu viel.

Außerdem müssen für eine primäre Hyperhidrose bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Wichtig ist zum Beispiel, dass das Schwitzen ohne erkennbare Ursache seit mindestens sechs Monaten besteht und dass einige der typischen Merkmale wie eine beidseitige symmetrische Verteilung, Beginn im Jugendalter und das Ausbleiben von Nachtschweiß vorliegen.

Um die persönliche Belastung besser einordnen zu können, gibt es einfache Hilfsmittel wie die „Hyperhidrosis Disease Severity Scale“ (HDSS). Dabei bewertest du selbst, wie stark das Schwitzen deinen Alltag beeinträchtigt. Diese Einschätzung hilft nicht nur bei der Diagnose, sondern auch dabei, den Erfolg einer Behandlung später nachvollziehen zu können. Eine detailliertere Einschätzung ermöglicht der „Hyperhidrosis Quality of Life Index“ (HidroQOL).

Hier findest du den Selbsttest zu übermäßigem Schwitzen, basierend auf dem HidroQOL.

Körperliche Untersuchung

Neben dem Gespräch gehört auch eine körperliche Untersuchung zur Basisdiagnostik bei übermäßigem Schwitzen. Im Fokus steht dabei vor allem die genaue Betrachtung der betroffenen Hautstellen. Ärzt:innen achten darauf, ob die Haut feucht oder sogar tropfnass ist und wie sie allgemein aussieht. Es wird dabei nicht nur „nach Schweiß gesucht“, sondern auch nach Merkmalen, die auf eine sekundäre Ursache hinweisen.

Blutuntersuchung

Auch wenn die Symptome eindeutig wirken, sollte übermäßiges Schwitzen immer durch eine Blutuntersuchung ergänzt werden. Damit können mögliche körperliche Ursachen wie Schilddrüsenüberfunktion, Infektionen oder Stoffwechselstörungen ausgeschlossen werden. Solche Erkrankungen kommen als sekundäre Ursachen infrage. Erst wenn sie ausgeschlossen sind, kann die Diagnose primäre Hyperhidrose sicher gestellt werden. Das sogenannte Basislabor umfasst meist ein Blutbild, Entzündungswerte, Schilddrüsenfunktion und Blutzucker – also alles, was Hinweise auf eine zugrundeliegende Erkrankung geben könnte.

Ergänzende Untersuchungen

In manchen Fällen kann es hilfreich sein, die Schweißproduktion genauer zu messen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn unklar ist, wie stark das Schwitzen tatsächlich ist, oder wenn man den Erfolg einer Behandlung später beurteilen möchte. Solche Tests werden nicht immer durchgeführt, können aber bei Bedarf wertvolle, objektive Informationen liefern.

Jod-Stärke-Test (Minor-Test)

Hierbei wird die Haut mit einer Mischung aus Jodlösung und Stärke bepinselt. Kommt es an bestimmten Stellen zu starkem Schwitzen, färbt sich die Haut dort dunkelviolett. So lassen sich betroffene Areale sichtbar machen. Das ist besonders praktisch, um gezielt behandeln zu können. Der Jod-Stärke-Test ist der am häufigsten verwendete qualitative Test in der Praxis.

Ninhydrin-Test

Ganz ähnlich wie der Jod-Stärke-Test funktioniert der (technisch aufwändigere und teurere) Ninhydrin-Test, bei dem Ninhydrin mit Aminosäure im Schweiß reagiert und dabei eine deutliche Färbung erzeugt. Die schweißaktiven Areale sind auch digital messbar. Daher ist dieser Test vor allem für wissenschaftliche Zwecke interessant.

Gravimetrie

Beim gravimetrischen Test wird ein saugfähiges Papier vor und nach dem Kontakt mit der Haut gewogen. So lässt sich objektiv bestimmen, wie viel Schweiß in einem bestimmten Zeitraum abgesondert wurde.

Hautfeuchtigkeitsmesser

Mit Hautfeuchtigkeitsmessern kann die Feuchtigkeit direkt auf der Hautoberfläche gemessen werden. Diese Methode ist schnell und unkompliziert, liefert aber keine verlässlichen Informationen über die tatsächliche Schweißproduktion, denn sie ist nicht spezifisch für Schweiß. Eine feuchte Haut bedeutet nicht automatisch übermäßiges Schwitzen. Deshalb spielt die Hautfeuchtigkeitsmessung in der Praxis bei der Diagnostik von Hyperhidrose eine untergeordnete Rolle. Sie kann jedoch einen ersten Hinweis geben.

Thermoregulatorischer Schweißtest (TST)

Dieser aufwendigere Test wird manchmal in spezialisierten Zentren eingesetzt. Dabei wird durch kontrollierte Hitze eine normale Schweißreaktion ausgelöst, um überaktive Bereiche genau einzugrenzen.

Dafür wird der Körper zunächst mit einer speziellen Mischung aus Farbstoff, Stärke und Natriumcarbonat bepinselt, bevor die Testperson in eine beheizte Umgebung, zum Beispiel in eine Wärmekammer, kommt. Dort wird dann kontrolliert Schwitzen ausgelöst, wodurch sich betroffene Areale deutlich verfärben. Damit können die Verteilung und die Intensität der Hyperhidrose genau bestimmt werden.

Dynamische Sudometrie

Die dynamische Sudometrie misst, wie viel Schweiß in einem bestimmten Hautareal über einen festgelegten Zeitraum gebildet wird. Dabei wird ein Messkopf auf die Haut gesetzt, durch den trockene Luft strömt. Je mehr Feuchtigkeit von der Haut verdunstet, desto höher die gemessene Schweißrate. Diese Methode kommt vor allem in der Forschung oder bei Spezialfragestellungen zum Einsatz, etwa wenn man den Schweregrad dokumentieren oder den Behandlungserfolg exakt beurteilen möchte. Für die Routinediagnostik wird sie jedoch selten verwendet, da sie technisch aufwendiger ist.

Quellen

Kisielnicka A, et al. (2022) Hyperhidrosis: disease aetiology, classification and management in the light of modern treatment modalities. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35645673/

Kamudoni P, et al. (2014). The development and validation of a disease-specific quality of life measure in hyperhidrosis: the Hyperhidrosis Quality of Life Index (HidroQOL©). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25367139/

Nawrocki S, et al. (2019) The etiology, diagnosis, and management of hyperhidrosis: A comprehensive review: Etiology and clinical work-up. J Am Acad Dermatol. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30710604/

Solish N, et al. (2007) A comprehensive approach to the recognition, diagnosis, and severity-based treatment of focal hyperhidrosis: recommendations of the Canadian Hyperhidrosis Advisory Committee. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17661933/