Key Takeaways

In den meisten Fällen basiert ein vermindertes sexuelles Verlangen auf mehreren Ursachen.

Die Ursachen können körperlicher, psychischer oder sozialer Natur sein.

Häufig spielen Hormone, Medikamente, psychische Belastungen und Stress eine zentrale Rolle.

Von Libidoverlust sind wesentlich mehr Menschen betroffen, als allgemein angenommen wird. In Deutschland und auch in den USA berichten mehr als ein Drittel aller Frauen von vermindertem sexuellen Verlangen. Entscheidend für eine Diagnose ist jedoch, ob dieser Verlust auch als belastend erlebt wird. Erst wenn das Wohlbefinden unter der verminderten Lust leidet, handelt es sich um eine behandlungsbedürftige hypoaktive sexuelle Verlangensstörung (HSDD).

Mit zunehmendem Alter nimmt das sexuelle Verlangen zwar in der Regel generell ab, gleichzeitig sinkt bei Frauen aber auch die Belastung, die dadurch empfunden wird. Das erklärt, warum die Häufigkeit von behandlungsbedürftigem Libidoverlust bei Frauen über die verschiedenen Altersgruppen hinweg mit etwa 10% relativ konstant bleibt. So sind davon rund 9% der Frauen zwischen 18 und 44 Jahren betroffen, circa 12% im Alter von 45 bis 64 Jahren und etwas mehr als 7% der Frauen über 65.

Doch entgegen weitläufiger Darstellungen ist Libidoverlust kein rein weibliches Problem – auch etwa 8% der Männer sind davon belastet. Allerdings ist hier der relative Anteil der Betroffenen nicht über die Altersgruppen hinweg konstant, sondern steigt mit dem Alter an. Dennoch weiß man bis heute erstaunlich wenig über den Verlust oder Mangel an sexuellem Verlangen und das, was an Forschung dazu existiert, widmet sich fast ausschließlich dem Verständnis der Situation bei Frauen.

Sexuelles Verlangen entsteht aus einem Zusammenspiel von „Antrieb“ und „Bremse“. So kann das Verlangen niedrig sein, weil der Antrieb fehlt, oder aber auch, weil innere Bremsen, zum Beispiel als Schutzreaktion auf belastende Lebensumstände, stärker sind. Bei Frauen mit geringem sexuellem Verlangen sind bestimmte Hirnbereiche, die Selbstreflexion, Schuldgefühle und Selbstkontrolle steuern, überaktiv, wodurch emotionale und belohnungsbezogene Hirnregionen unteraktiv werden („Top-down“-Hemmung). Bei Männern scheint das anders zu sein. Welche Gehirnprozesse hier allerdings verantwortlich sind, ist jedoch noch nicht geklärt. Möglicherweise ist die Verbindung zwischen visueller Wahrnehmung und emotionalen bzw. sexuellen Reaktionen gestört.

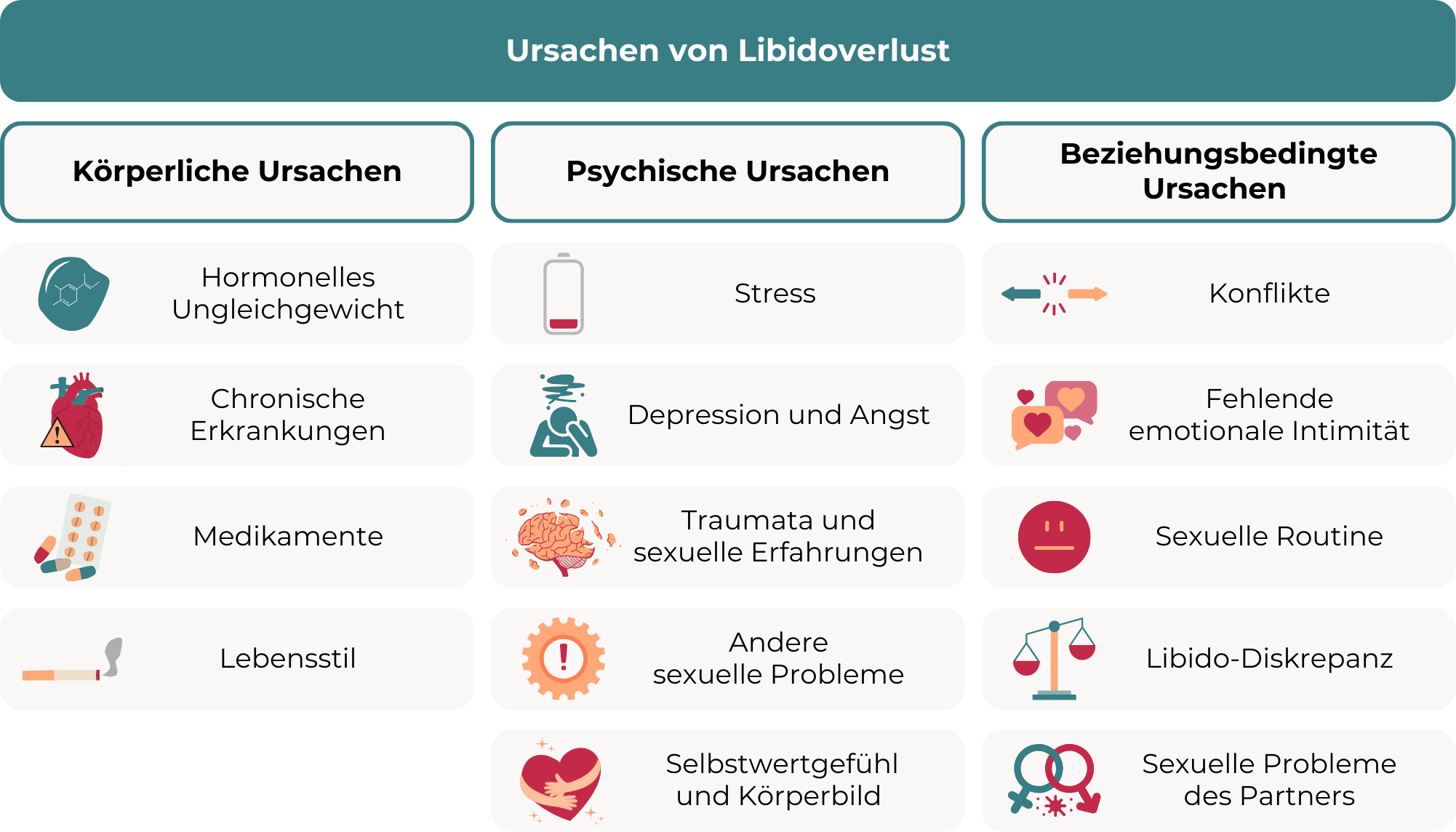

Dass es zu Libidoverlust oder -mangel kommt, ist fast immer multifaktoriell bedingt. Häufig verbirgt sich eine Mischung aus körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren dahinter.

Körperliche Ursachen

Mittlerweile hat man ein Verständnis davon, welche Botenstoffe und Gehirnsysteme in welchem Zusammenhang mit der Libido stehen. Während Dopamin die Lust steigert, wirken die Opioid-, Endocannabinoid- und Serotonin-Systeme hemmend. Das erklärt, wieso neben hormonellen Ungleichgewichten auch chronische Erkrankungen, Medikamente und Lebensstilfaktoren auf körperlicher Ebene das sexuelle Verlangen reduzieren können.

Hormonelle Ursachen

Bei den Hormonen sind vor allem Testosteron und Östrogen, Schilddrüsenhormone und Prolaktin im Fokus.

TESTOSTERONMANGEL

Bei Männern spielt Testosteron eine zentrale Rolle für das sexuelle Verlangen. Ein stark erniedrigter Spiegel, sei es durch Alterung, Hodenerkrankungen oder bestimmte Medikamente, führt fast immer zu einem deutlichen Rückgang der Libido. Allerdings ist Testosteron nicht der einzige Faktor für sexuelle Funktion. Das zeigt sich auch dadurch, dass manche Männer mit eher niedrigen Werten „normales“ Verlangen verspüren, während andere trotz durchschnittlicher Werte kaum Lust haben.

Bei Frauen dagegen zeigen sich in der Forschung noch ziemlich widersprüchliche Ergebnisse. Mal wurde ein Zusammenhang zwischen niedrigem Testosteron und geringer Libido gefunden, mal zeigte sich gar kein klarer Effekt. Zudem ist die Messung bei Frauen durch Schwankungen im Zyklus und die niedrigen Konzentrationen von Testosteron im Körper erschwert.

VERÄNDERUNGEN IM ÖSTROGEN- UND PROGESTERONSPIEGEL

Östrogen und auch das Gelbkörperhormon Progesteron spielen eine zentrale, aber gegenläufige Rolle für das sexuelle Verlangen. Während Östrogen das Lustempfinden fördert, wirkt Progesteron meist hemmend. Wenn der Östrogenspiegel in den Wechseljahren sinkt, zeigt sich daher häufig eine abnehmende Libido. Hinzukommt, dass der natürliche Abfall des Östrogenspiegels oft zu Scheidentrockenheit und Schmerzen beim Sex führt, was die Lust indirekt stark beeinträchtigen kann. Ebenso können hohe Progesteronwerte, wie beispielsweise in der zweiten Zyklushälfte, zusätzlich das Lustempfinden dämpfen. Damit kann sowohl ein Mangel an Östrogen als auch ein Überwiegen von Progesteron zur Abnahme des sexuellen Verlangens führen und so eine der körperlichen Ursachen für Libidoverlust darstellen.

Doch auch bei Östrogen und Progesteron ist die Situation nicht ganz so einfach, denn es ist für das Verspüren von sexuellem Verlangen nicht deren absolute Menge, sondern vielmehr deren Verhältnis entscheidend. Besonders dann, wenn Estradiol (das wirksamste Östrogen) hoch und Progesteron niedrig ist, wie rund um den Eisprung, zeigt sich das Lustempfinden häufig gesteigert. Bei einer „Östrogendominanz“ gerät das Verhältnis beider Hormone aus dem Gleichgewicht, sodass Östrogen relativ überwiegt. Kurzfristig kann das zwar die Libido steigern, aber längerfristig kann es ebenfalls zu sexuellem Desinteresse beitragen.

PROLAKTINSTEIGERUNG

Prolaktin wird in der Hirnanhangdrüse, also ganz zentral im Gehirn, gebildet und ist vor allem für zwei Funktionen bekannt: einerseits für die Milchbildung nach der Geburt und andererseits für die Refraktärzeit nach dem Orgasmus, also die „Erholungsphase“, in der die erneute sexuelle Erregung erschwert ist. Es wirkt aber auch auf die Ausschüttung der Sexualhormone und kann so bei beiden Geschlechtern die Libido unterdrücken.

Ein erhöhter Spiegel an Prolaktin wird als Hyperprolaktinämie bezeichnet. In der Schwangerschaft und Stillzeit ist ein Anstieg an Prolaktin ganz natürlich und für die Milchproduktion notwendig. Ebenso wird bei Stress und körperlicher Belastung sowie im Schlaf Prolaktin vorübergehend erhöht. Im Rahmen von Krankheiten sind vor allem Tumore und Störungen in der Hirnanhangdrüse sowie indirekt auch schwere Schilddrüsenunterfunktionen für eine Hyperprolaktinämie verantwortlich. Zudem gibt es gewisse Medikamente, die den Prolaktinspiegel anheben, indem sie die Dopaminwirkung hemmen, da Dopamin die Prolaktinfreisetzung blockiert.

SCHILDDRÜSENFUNKTIONSSTÖRUNGEN

Schilddrüsenerkrankungen werden häufig als Ursache für Libidoverlust übersehen, doch sowohl eine Unterfunktion als auch eine Überfunktion können das Verlangen mindern, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Bei einer Unterfunktion (SUF) sinken Energielevel, Stimmung und Stoffwechselaktivität, was häufig zu Antriebslosigkeit, depressiver Verstimmung und verringertem sexuellen Interesse führt. Eine Überfunktion (SÜF) hingegen bringt oft Nervosität, Schlafstörungen und Herzrasen mit sich. Da der Körper permanent im Stressmodus ist, kann auch das die Libido dämpfen.

Hinzu kommt, dass Störungen der Schilddrüse auch den Hormonhaushalt insgesamt durcheinanderbringen können, indem sie über Prolaktin (SUF) und das Sexualhormon-bindende Globulin (SUF und SÜF) den Sexualhormonspiegel beeinflussen.

Chronische Erkrankungen

Langwierige Krankheiten können das sexuelle Verlangen auf mehreren Ebenen beeinträchtigen. Zum einen beeinflussen viele Krankheiten direkt den Hormon- oder Stoffwechselhaushalt, zum anderen führen sie oft zu körperlicher Erschöpfung, Schmerzen oder eingeschränkter Beweglichkeit, was die Libido zusätzlich in den Hintergrund drängt. Ebenso ist die seelische Belastung, die eine chronische Erkrankung mit sich bringt, nicht zu unterschätzen. Besonders häufig tritt Libidoverlust im Zusammenhang mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischer Nierenschwäche, chronischen Schmerzzuständen wie rheumatoider Arthritis und neurologischen Erkrankungen auf. Viele dieser Krankheiten wirken sich negativ auf die Durchblutung und Nerven aus oder gehen mit Medikamenten einher, die das sexuelle Verlangen weiter dämpfen können.

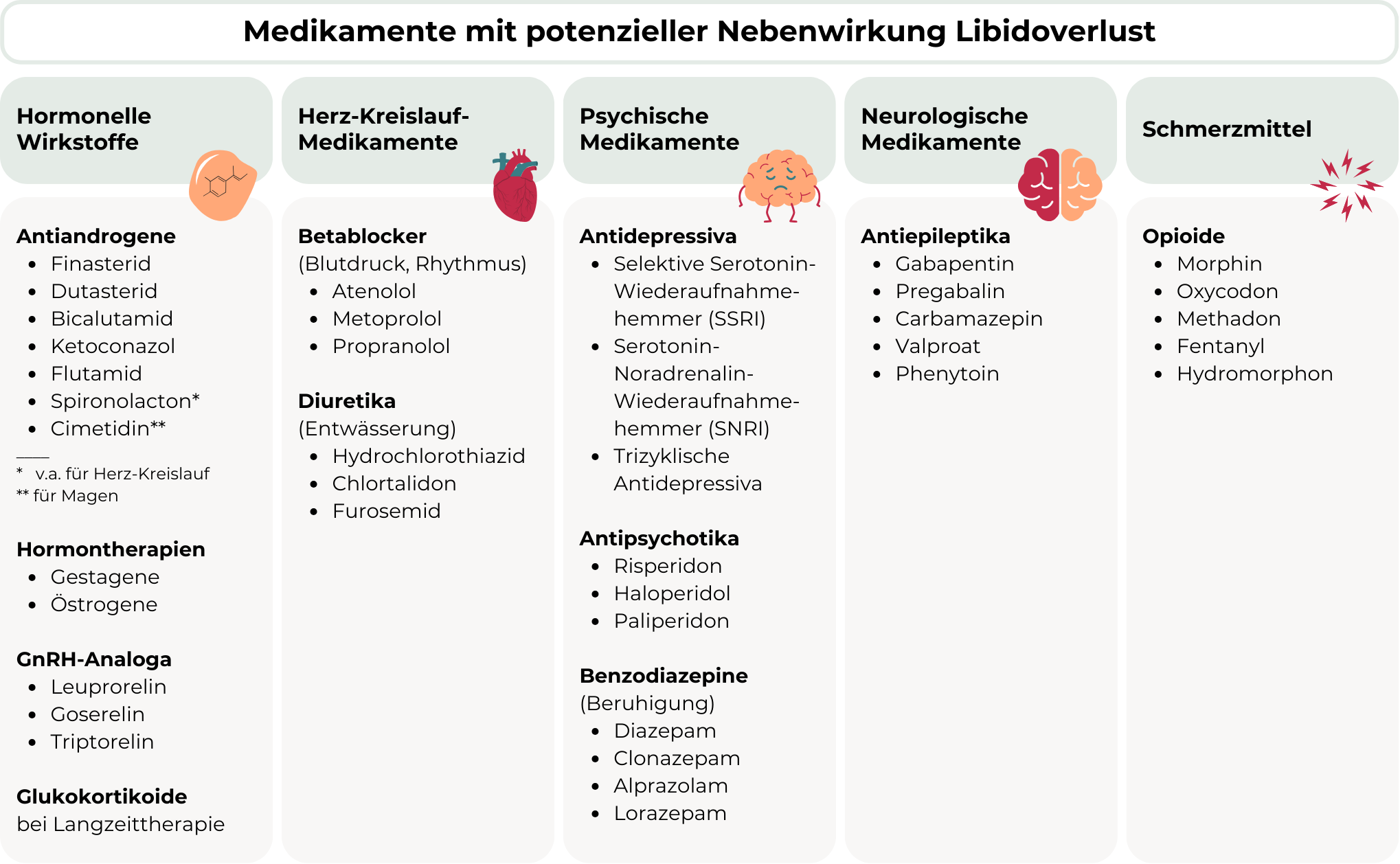

Medikamente

Nicht nur Krankheiten selbst, sondern auch Medikamente können das sexuelle Verlangen reduzieren. So haben viele weit verbreitete Medikamente Libidoverlust als bekannte Nebenwirkung:

- Antidepressiva: vor allem selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (z.B. Sertralin, Escitalopram) und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (z.B. Venlafaxin)

- Antipsychotika: z.B. Risperidon, Haloperidol

- Herz-Kreislauf-Medikamente: vor allem ältere Beta-Blocker wie Atenolol und einige Diuretika

- Starke Schmerzmittel: Opioide wie Morphin, Oxycodon, Fentanyl

- Anxiolytika: vor allem Benzodiazepine wie Diazepam, Alprazolam

- Hormonelle Verhütungsmittel: gemischte Ergebnisse

Neben Medikamenten können auch Freizeitdrogen und Rauschmittel zu Libidoverlust führen.

Lebensstilfaktoren

Auch der Lebensstil spielt eine zentrale Rolle für das sexuelle Verlangen. Alkohol, Rauchen und andere Drogen können kurzfristig zwar enthemmend wirken, langfristig jedoch die Sexualfunktion erheblich beeinträchtigen. Chronischer Alkoholkonsum senkt den Testosteronspiegel, verschlechtert die Durchblutung und erhöht das Risiko für Erektionsstörungen. Nikotin schädigt Gefäße und Nerven und wirkt sich ähnlich negativ aus. Viele illegale Drogen wie Cannabis, Kokain oder Amphetamine beeinflussen die Balance der Botenstoffe im Gehirn und können dadurch die Libido dämpfen oder schwanken lassen.

Darüber hinaus sind Bewegungsmangel und eine unausgewogene Ernährung wichtige Faktoren. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert die Durchblutung, den Hormonhaushalt und die Stimmung. Umgekehrt können Übergewicht, ein metabolisches Syndrom und Fehlernährung die Hormonspiegel und die Gefäßfunktion verschlechtern und so das Lustempfinden mindern.

Ebenso gehören Schlafmangel und anhaltende Überlastung zu den unterschätzten Ursachen. Chronischer Schlafmangel kann die Hormonproduktion stören und ein erhöhter Spiegel an Stresshormonen wirkt hemmend auf die Libido. Zudem geht mit Überforderung häufig weniger intime Nähe einher, sodass sich ein Teufelskreis entwickeln kann.

Psychische Ursachen

Das sexuelle Verlangen entsteht nicht nur aus biologischen Abläufen, sondern ist auch eng mit der Psyche verknüpft. Lust kann sich nur dann entfalten, wenn man innerlich entspannt, sicher und offen für Nähe ist. Belastende Gedanken und Gefühle lenken die Aufmerksamkeit dagegen von Intimität weg und blockieren die Hirnregionen, die normalerweise für Belohnung und positive Emotionen zuständig sind. Psychische Faktoren wirken aber oft auch indirekt, indem sie die hormonelle Regulation beeinflussen, etwa die Ausschüttung von Cortisol oder Prolaktin erhöhen und dadurch die Balance der Sexualhormone verändern.

Besonders häufig kommt es durch folgende Faktoren zu Libidoverlust:

- Stress und Überlastung: Stresshormone bringen den Körper in einen Alarmzustand, in dem Lust und Sexualität kaum Platz haben. Das Gehirn konzentriert sich dann vor allem darauf, die Herausforderungen zu bewältigen.

- Angststörungen: Ängste binden innere Aufmerksamkeit und sorgen für ein ständiges Gefühl von Anspannung. Libidoverlust ist dabei nicht nur bei sexueller Leistungsangst ein Thema, sondern auch bei generalisierten Ängsten oder sozialen Unsicherheiten.

- Depressionen: Depressionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Libidoverlust. Bei einer Depression gehen Interesse und Freude an Aktivitäten stark zurück und das betrifft auch die Sexualität. Außerdem sind die Energie, die Motivation und das Selbstwertgefühl vermindert, was das Verlangen zusätzlich schwächt. Hinzu kommt, dass viele Medikamente gegen Depressionen ihrerseits wiederum die Libido dämpfen können.

- Traumata und sexuelle Erfahrungen: Traumatische Erlebnisse, vor allem sexueller Art, können dazu führen, dass Sexualität negativ verknüpft ist. Lust wird dann als potenzielle Bedrohung wahrgenommen und deshalb unterdrückt. Aber auch weniger dramatische Erfahrungen, etwa Zurückweisung oder Beschämung, können langfristig das sexuelle Empfinden beeinträchtigen.Darüber hinaus spielen sexuelle Erfahrungen im Laufe des Lebens eine wichtige Rolle. Bestimmte Verhaltensmuster – etwa die Tendenz, auf sexuelle Schwierigkeiten mit Rückzug zu reagieren – können sich durch wiederholte Erfahrungen, kulturelle Prägungen oder gesellschaftliche Normen entwickeln und die Libido dauerhaft schwächen.

- Probleme mit Erregung und Orgasmus: Wenn es andere sexuelle Probleme gibt, kann sich das auch negativ auf die Libido auswirken.

- Negatives Körperbild und geringes Selbstwertgefühl: Negative Selbstwahrnehmungen wirken wie innere Blockaden für sexuelles Verlangen, denn das Gehirn bewertet dann sexuelle Situationen stärker im Sinne von Gefahr oder Versagen als von Lust und Belohnung. Zudem verstärkt sich dadurch die Aktivität von „Top-down“-Kontrollmechanismen im Gehirn, die eigentlich Selbstreflexion, Schuldgefühle oder Scham steuern. Diese Hemmung reduziert die Aktivierung der belohnungsbezogenen Zentren.

Beziehungsbedingte Ursachen

In Beziehungen ist Sexualität untrennbar mit dem Miteinander verbunden. Daher ist die Dynamik der Partnerschaft ein entscheidender Faktor für die Libido innerhalb einer Beziehung.

Konflikte und ungelöste Spannungen sind häufige Lustkiller. Wenn ständiger Streit das Miteinander prägt, verliert körperliche Nähe ihren positiven Charakter, weil sie dann unbewusst mit Anspannung oder Ärger verknüpft ist.

Auch fehlende emotionale Intimität beeinträchtigt die Lust. Sexuelles Verlangen entsteht oft aus einem Gefühl der Verbundenheit und Nähe. Wenn diese emotionale Basis fehlt, leidet oft auch die körperliche Anziehung.

Eine weitere häufige Belastung für die Libido stellen unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse (Libido-Diskrepanz) dar. Wenn einer der Partner deutlich mehr oder weniger Lust als der andere hat, kann das zu Druck, Frustration und Vermeidungsverhalten führen. Das führt schnell zu einem Teufelskreis aus Drängen auf der einen Seite und Rückzug auf der anderen, bis das Thema Sexualität zunehmend mit Anspannung belegt ist.

Mit der Dauer einer Beziehung entstehen oft sexuelle Routinen, die den anfänglichen Reiz verringern. Sexualität verliert dann ihren spannenden Charakter und wird leicht als Pflicht oder Wiederholung erlebt, was sich negativ auf die Libido auswirkt.

Nicht zuletzt können auch sexuelle Probleme des Partners die eigene Lust dämpfen, denn Schwierigkeiten mit Verlangen, Erregung oder Orgasmus belasten nicht nur die betroffene Person selbst, sondern wirken sich auch auf die Partnerseite aus. Häufig entstehen Schuldgefühle, Unsicherheit oder das Gefühl von Ablehnung, wodurch die eigene Libido ebenfalls nachlassen kann.

Quellen

Briken P, et al. (2020) Estimating the Prevalence of Sexual Dysfunction Using the New ICD-11 Guidelines. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357346/

DeRogatis L, et al. (2012) Characterization of hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in men. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22239825/

Ertl N, et al. (2024) Women and men with distressing low sexual desire exhibit sexually dimorphic brain processing. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38745001/

Meuleman EJ, et al. (2005) Hypoactive sexual desire disorder: an underestimated condition in men. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15679780/

Parish SJ, et al. (2016) Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Review of Epidemiology, Biopsychology, Diagnosis, and Treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27872021/

Son EJ, et al. (2025) Causal Attributions of Low Sexual Desire in Women Partnered with Men. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39160411/