Key Takeaways

Kopfhautkühlung kann das Risiko für starken Haarverlust während der Chemotherapie deutlich verringern.

Rund die Hälfte der Patient:innen kann durch Kopfhautkühlung eine Perücke oder Kopfbedeckung vermeiden.

Die Wirksamkeit hängt vor allem vom Chemotherapie-Schema ab. Besonders bei Taxanen sind die Erfolgschancen hoch.

Automatische Kühlsysteme wirken zuverlässiger, sind aber in Deutschland und Österreich nicht flächendeckend etabliert. Manuelle Kühlkappen sind aufwendiger, jedoch flexibler einsetzbar.

In Deutschland und Österreich werden die Kosten meist nicht übernommen, in der Schweiz häufiger.

Haarausfall gehört zu den sichtbarsten und oft schmerzhaftesten Nebenwirkungen einer Chemotherapie, die auf sich schnell teilende Zellen zielt, aber dabei leider nicht zwischen den „guten“ und den „bösen“ Zellen unterscheiden kann. Für viele Betroffene bedeutet der Verlust der Haare nicht nur eine körperliche Veränderung, sondern auch ein Stück Identität, das plötzlich verschwindet. Und oft ist es auch das, was Außenstehende als Erstes bemerken – noch bevor man selbst mit der Diagnose einen Umgang finden konnte.

Doch es gibt mittlerweile eine bereits gut untersuchte Möglichkeit, die Hoffnung auf Haarerhalt zu bewahren: Kopfhautkühlung (Scalp Cooling). Mit speziellen Kühlkappen oder -maschinen kann in vielen Fällen verhindert werden, dass die Haare während der Chemotherapie ganz oder teilweise ausfallen. Auch wenn die Methode nicht für alle gleich gut funktioniert, berichten viele Betroffene, dass sie dadurch mehr Normalität und Lebensqualität während der Behandlung behalten konnten.

In diesem Artikel findest du alle wichtigen Informationen zur Kopfhautkühlung: wie sie funktioniert, wie wirksam und sicher sie ist, welche Systeme es gibt und welche Kosten übernommen werden.

Was ist Kopfhautkühlung (Scalp Cooling)?

Kopfhautkühlung, auch bekannt als Scalp Cooling oder Kopfhauthypothermie, ist ein Verfahren, das helfen kann, Haarausfall während einer Chemotherapie zu reduzieren. Dabei wird die Kopfhaut mithilfe spezieller Kühlkappen oder Kühlsysteme stark heruntergekühlt (ca. 18 °C). Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße in der Kopfhaut zusammen. So gelangt weniger Chemotherapeutikum in die Haarwurzeln, die dadurch besser geschützt sind. Zusätzlich verlangsamt die Kälte den Stoffwechsel der Haarfollikel, was sie weniger anfällig für die Schädigung durch die Medikamente macht.

Mehr dazu hier: Chemotherapie-bedingter Haarausfall

Welche Kühlsysteme gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Systemen für die Kopfhautkühlung: manuelle Kühlkappen („Cold Caps“) und automatische Kühlsysteme. Beide verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber deutlich in Handhabung, Komfort und Wirksamkeit.

Manuelle Kühlkappen (Cold Caps)

- Bestehen meist aus Gel-gefüllten Kappen, die vorab im Tiefkühler oder auf Trockeneis auf extreme Minusgrade heruntergekühlt werden.

- Während der Chemotherapie müssen sie regelmäßig (alle 20–40 Minuten) gegen eine neue, tiefgekühlte Kappe ausgetauscht werden.

- Vorteil: flexibel und Klinik-unabhängig, meist günstiger, auch zu Hause einsetzbar

- Nachteil: aufwendig, oft unbequem, stärkere Temperaturschwankung unter denen die Wirksamkeit leiden kann

Automatische Kühlsysteme

- In Europa werden diese Anbieter eingesetzt: Paxman und DigniCap

- Der/die Patient:in trägt einen angepassten Helm, der über Schläuche permanent mit einem Kühlaggregat verbunden ist.

- Das Kühlsystem hält die Kopfhaut während der gesamten Behandlung bei einer konstanten Temperatur.

- Vorteil: komfortabler, bessere Temperaturkontrolle, oft höhere Erfolgsraten

- Nachteil: nur in wenigen Kliniken verfügbar, meist teurer

Welche Kliniken haben automatische Kühlsysteme?

Im Gegensatz zu Ländern wie den USA, den Niederlanden oder Großbritannien sind automatische, stationäre Kühlsysteme in Deutschland und Österreich bislang nur in wenigen Kliniken verfügbar. In der Schweiz sind die Systeme deutlich häufiger im Einsatz.

Hier kannst du herausfinden, ob deine behandelnde Klinik über ein automatisches Kühlsystem verfügt:

Kliniken mit Paxman | Kliniken mit DigniCap

Für die meisten Patient:innen ist daher derzeit die Anwendung von manuellen Kühlkappen die gängigste Option, da sie unabhängig von der jeweiligen Klinik organisiert werden können. Diese Cold Caps kannst du selbst zur Chemotherapie mitbringen. Da die Kühlkappen regelmäßig gewechselt werden müssen, ist es sehr hilfreich, wenn dich eine vertraute Person dabei unterstützt. Auch wenn diese Methode etwas aufwendiger ist und in ihrer Wirksamkeit nicht ganz an die automatischen Systeme heranreicht, stellt sie aktuell oft die realistischste Möglichkeit dar, dem Haarverlust vorzubeugen.

Wie läuft die Kopfhautkühlung ab?

Der Ablauf einer Kopfhautkühlung ist im Prinzip bei allen Systemen ähnlich: Die Kopfhaut wird vor, während und nach der Chemotherapie gezielt gekühlt, um die Haarwurzeln zu schützen.

Vor der Chemotherapie

Damit die Kopfhautkühlung bestmöglich wirkt, werden die Haare vor jeder Sitzung gründlich angefeuchtet, mit etwas Spülung/Conditioner behandelt und glatt nach hinten gebürstet. Wichtig ist, keine Stylingprodukte zu verwenden und Schmuck oder Haaraccessoires abzunehmen.

Die Kopfhautkühlung an sich beginnt in der Regel bereits 30-45 Minuten vor der Chemotherapie mit dem Aufsetzen der Kühlhaube. Viele Patient:innen empfinden die Kälte anfangs als sehr unangenehm, vergleichbar mit einem Eisbad für den Kopf. Nach etwa 10–15 Minuten tritt jedoch meist eine Gewöhnung ein, sodass die restliche Zeit besser auszuhalten ist. Ein Stirnband oder Mulltuch im Stirnbereich kann den Druck angenehmer machen.

Während der Chemotherapie

Während der Infusion muss die manuelle Kühlkappe alle 20-40 Minuten durch eine neue, vorgekühlte Kappe ersetzt werden, damit die Temperatur konstant bleibt. In der Regel ist hier Unterstützung durch eine Begleitperson nötig. Beim automatischen Kühlsystem ist kein Wechsel erforderlich. Die Kühlung läuft dann während der gesamten Infusion weiter.

Nach der Chemotherapie

Die Kopfhautkühlung muss nach Beendigung der Chemotherapie noch für 60-150 Minuten fortgesetzt werden. Die genaue Dauer hängt vom eingesetzten Medikament und vom Protokoll der Klinik ab. Es wurde jedoch gezeigt, dass Kühlzeiten nach der Infusion von über 85 Minuten das Ergebnis nicht verbessern.

Im Anschluss an die Chemotherapie ist Schonen angesagt – nicht nur für dich, sondern auch für deine Haare. Vermeide daher straffes Bürsten, heißes Föhnen und Hitze-Stylinggeräte.

Wichtig zu beachten: Unabhängig vom System verlängert die Kopfhautkühlung die Behandlungssitzung durch Vor- und Nachkühlung um 1–3 Stunden pro Chemotherapie-Sitzung.

Wie wirksam ist Kopfhautkühlung?

Kopfhautkühlung senkt das Risiko für ausgeprägten Haarverlust bei vielen, aber nicht allen Chemotherapien deutlich. In einer großen Überblicksstudie, die über 30 Studien zusammenfasste, zeigte sich, dass ca. 61% der mit Kopfhautkühlung behandelten Chemopatient:innen mehr als 50% der Haare behielten.

Auch in der Praxis wurde die Wirksamkeit bestätigt: In den Niederlanden wurde bei fast 7.500 Patient:innen, die mit automatischen Kühlsystemen behandelt wurden, festgestellt, dass 56% am Ende der Behandlung keine Perücke oder andere Kopfbedeckung trugen; 53% erfuhren keinen oder nur geringen Haarausfall.

Wie wirksam die Kopfhautkühlung ist, hängt vor allem vom eingesetzten Chemotherapie-Schema (Art, Dosis, Länge) ab. So unterscheidet sich die Wirkung bei unterschiedlichen Chemotherapeutika:

- Taxane (z. B. Paclitaxel, Docetaxel): meist hohe Erfolgsraten

In der genannten Überblicksstudie bei rund 61% der Behandelten erfolgreich; mit Paclitaxel bei ca. 70%; und mit Docetaxel bei 57-61%. - Anthrazykline (z. B. Epirubicin, Doxorubicin): geringere Erfolgsraten

In einer Übersichtsarbeit mit Brustkrebspatientinnen erhielten die meisten Anthrazykline. Durch den Einsatz von Kopfhautkühlung konnte das Risiko für Haarausfall deutlich verringert werden – mit automatisierten Geräten um 47% und mit manuellen um 43%. - Kombinationstherapien: deutlich geringere Erfolgsraten

Immer wieder wird auch diskutiert, ob persönliche Faktoren wie Alter, Haartyp oder Stoffwechselgeschwindigkeit eine Rolle spielen. Neuere Untersuchungen konnten hierfür jedoch keinen klaren Zusammenhang nachweisen. Es scheint aber, dass auch die Stärke und Gesundheit der Haare selbst einen Einfluss auf den Erfolg haben können. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt dennoch, dass in erster Linie die Art und Dosis der Chemotherapie entscheidend bleiben.

Außerdem beeinflussen die Passform und der Anpressdruck sowie die Temperatur und die konsequente Nachkühlung die Ergebnisse. Automatische Kühlsysteme können die Temperatur konstant halten, weshalb sie in der Regel die Haarfollikel besser schützen können.

Kopfhautkühlung bei Chemotherapie ist also kein Garant, aber für viele Betroffene eine wirksame Option, um Haarausfall zu reduzieren oder die Haare sogar ganz zu erhalten. Die realistische Erfolgschance sollte vor Beginn anhand des individuellen Chemoplans besprochen werden. Wenn die Kühlung nicht wirkt, kann das enttäuschend sein und sich sogar belastend auf die Lebensqualität auswirken. Umso wichtiger ist eine offene Aufklärung im Vorfeld. So kannst du mit realistischen Erwartungen starten und die Methode als Chance sehen, aber nicht als Garantie.

Und selbst wenn die Haare ausfallen, scheint die Kühlung sich positiv auf die Qualität der nachwachsenden Haare sowie deren Wachstumsgeschwindigkeit auszuwirken und das Risiko für einen bleibenden Haarverlust zu senken.

Spannend: Im Labor konnte gezeigt werden, dass bestimmte Antioxidantien (z. B. N-Acetylcystein, Resveratrol oder Vitamin-E-Derivate) die Wirkung der Kopfhautkühlung verstärken können. Ob dieser Effekt aber auch bei Patient:innen unter Chemotherapie auftritt, ist bislang noch nicht untersucht.

Ist Kopfhautkühlung sicher?

Kopfhautkühlung wird seit über 10 Jahren in zahlreichen Ländern eingesetzt und gilt als sicher. Ein früherer Verdacht, dass die reduzierte Durchblutung Krebszellen in der Kopfhaut schützen oder das Wiederaufflammen der Erkrankung an anderen Stellen begünstigen könnte, hat sich in Studien nicht bestätigt.

Die häufigsten Nebenwirkungen sind gut beherrschbar und verschwinden nach dem Ende der Kühlung wieder. Dazu gehören:

- ein starkes Kältegefühl, besonders in den ersten 10–15 Minuten

- Kopfschmerzen oder Druckgefühle durch die Kappe

- Frösteln während der Behandlung

- gelegentlich leichte Schmerzen im Nacken, in den Schultern oder den Nebenhöhlen

- seltener auch Übelkeit oder Schwindel

Für wen eignet sich Kopfhautkühlung?

Grundsätzlich ist Kopfhautkühlung für viele Menschen mit soliden Tumoren geeignet, also bei Krebsarten, die in Organen oder Geweben wachsen, wie Brust-, Eierstock-, Prostata-, Lungen- oder Darmkrebs.

Es gibt jedoch auch klare Grenzen und Kontraindikationen:

- Sehr eingeschränkt geeignet bei Blut- und Lymphkrebs (wie Leukämien Lymphomen, Myelom). Hier können sich Krebszellen auch in der Kopfhaut ansiedeln und diese sollen unbedingt durch die Chemotherapie erreicht werden.

- Nicht empfohlen bei Hirntumoren oder Kopfhautmetastasen, ebenso nicht, wenn eine Bestrahlung des Kopfes geplant ist oder bereits erfolgt.

- Vorerkrankungen oder besondere Empfindlichkeiten können ein Ausschlusskriterium sein: etwa Migräne, starke Kälteempfindlichkeit, Kälteagglutininerkrankung, Kryoglobulinämie, Raynaud-Syndrom, aber auch bestehende Kopfwunden oder Hauterkrankungen.

- Bestimmte Chemotherapien oder Kombinationstherapien wirken so stark auf die Haarwurzeln, dass die Erfolgsquote deutlich sinkt. Auch platinhaltige Medikamente (z. B. Cisplatin) können durch mögliche Nervenschäden die Verträglichkeit erschweren.

- Wenn du zu Hause eine Dauerpumpe trägst oder Chemo-Tabletten über längere Zeit einnimmst, ist Kopfhautkühlung in der Regel nicht sinnvoll, weil die notwendige Kühlzeit sonst unrealistisch lang wäre.

- Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird Kopfhautkühlung in der Regel nicht eingesetzt.

Ob Kopfhautkühlung in deinem persönlichen Fall sinnvoll und sicher ist, hängt also von mehreren Faktoren ab. Sprich diese Punkte unbedingt mit deinem Behandlungsteam durch, um Chancen und mögliche Risiken gut abzuwägen.

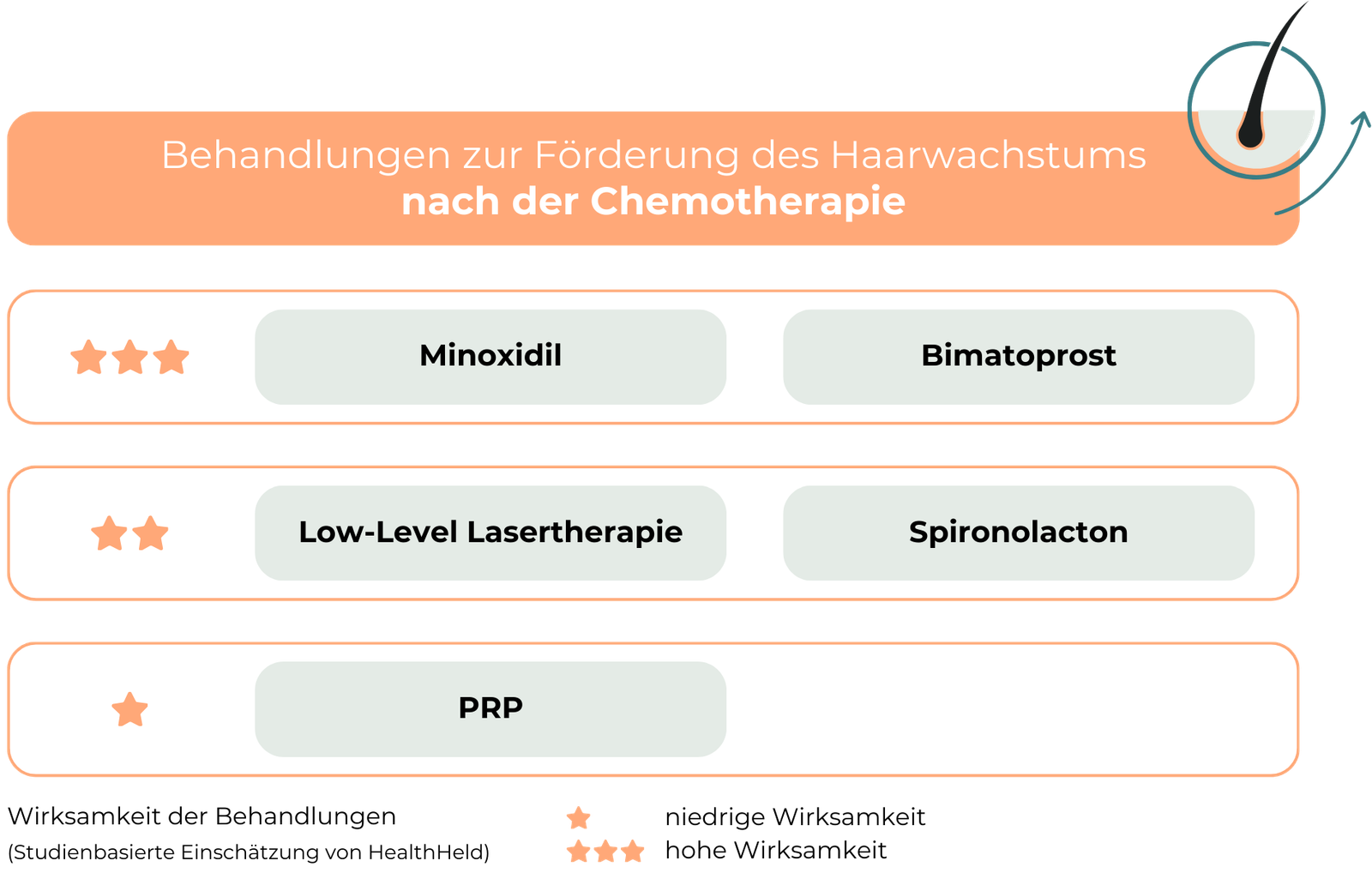

Falls Kopfhautkühlung für dich nicht in Frage kommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du nach vollständiger Beendigung der Chemotherapie das Haarwachstum ankurbeln kannst.

Mehr dazu hier: Förderung des Haarwachstums nach der Chemotherapie

Kosten & Erstattung von Kopfhautkühlung

Die Kopfhautkühlung ist eine wirksame Methode, um den Haarverlust während der Chemotherapie zu verringern. Doch sie bringt auch einen Nachteil mit sich: die Kosten. Bei einem automatischen Kühlsystem musst du mit etwa 100–300 € pro Sitzung rechnen. Bei einem automatischen Kühlsystem musst du mit etwa 100–300 € pro Sitzung rechnen. Je nach Chemotherapie-Schema können sich die Gesamtkosten so von einigen Hundert Euro bis auf über 2.000 € summieren.

Bei manuellen Kühlkappen liegt die Anschaffung oder Miete (bei uns derzeit noch nicht etabliert) meist bei einigen Hundert Euro. Hinzu kommen laufende Kosten für Kühlung (Trockeneis, Kühlboxen, Transport), die pro Chemositzung noch einmal 20–50 € betragen können. Auch wenn es viele sehr günstige Anbieter von manuellen Kühlkappen gibt, ist hier Vorsicht geboten, denn oft sind die Kappen so einfach konstruiert, dass sie keine ausreichende oder gleichmäßige Kühlung ermöglichen. Achte darauf, dass

- die Kühlkappe eng und gleichmäßig am ganzen Kopf anliegt, ohne Luftzwischenräume,

- die Größe individuell passt.

- das Kühlmaterial die Temperatur über mindestens 20-40 Minuten konstant hält,

- die Kappe sich gut austauschen lässt (z. B. stabile Riemen oder Verschlüsse hat) und

- besorge genügend Kühlkappen (individuell abhängig von deiner Sitzungsdauer), damit der Wechsel rechtzeitig erfolgen kann.

Ob diese Kosten der Kopfhautkülung übernommen werden, ist von Land zu Land unterschiedlich und oft auch innerhalb des Landes von der jeweiligen Krankenkasse oder Klinik abhängig. Sprich daher frühzeitig mit deiner Klinik und Krankenkasse, wenn du eine Kopfhautkühlung in Betracht ziehst.

Deutschland

In Deutschland übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten in der Regel nicht. Nur wenige Kliniken bieten automatische Kühlsysteme an und finanzieren sie über eigene Budgets oder Studien. Wer manuelle Kühlkappen nutzen möchte, muss diese meist selbst zahlen. Einige Patient:innen haben mit Einzelfallanträgen bei ihrer Krankenkasse Erfolg, insbesondere wenn ein Arzt oder eine Ärztin die medizinische und psychische Belastung des Haarverlusts begründet. Trotzdem bleibt die Erstattung hier eher die Ausnahme.

Österreich

Auch in Österreich ist die Kostenübernahme aktuell nicht flächendeckend geregelt. Einige wenige Kliniken stellen ein automatisches Kühlsystem zur Verfügung und übernehmen teilweise sogar die Kosten im Rahmen der Behandlung – das ist aber stark vom jeweiligen Krankenhaus abhängig. Wer manuelle Kühlkappen nutzen möchte, muss diese in der Regel selbst organisieren und bezahlen. Eine Übernahme durch Krankenkassen ist bislang selten.

Schweiz

In der Schweiz ist die Situation etwas günstiger: Automatische Kühlsysteme werden vielerorts direkt von den Spitälern angeboten. Die Kosten sind oft in die Behandlung integriert oder werden von der Grundversicherung übernommen, wenn die Klinik das System anbietet. Wer manuelle Kühlkappen einsetzen möchte, muss diese in der Regel selbst zahlen, allerdings sind Betroffene hier deutlich seltener darauf angewiesen.

Tipps für Betroffene

Sprich so früh wie möglich mit deiner Klinik über folgende Punkte:

- Gibt es ein automatisches Kühlsystem?

- Falls nicht: Kannst du manuelle Kühlkappen selbst mitbringen und anwenden?

- Welche Kosten entstehen?

- Gibt es Aussicht auf Erfolg für die Kostenübernahme durch deine Krankenkassen?

- Wie viel Erfahrung hat das Personal mit Kopfhautkühlung? (Erfolg hängt stark von richtiger Anwendung ab.)

- Welche Chemotherapie erhältst du genau und wie hoch sind die Erfolgschancen mit Kühlung?

- Wie lange dauert die Vor- und Nachkühlzeit pro Sitzung? (Wichtig für deine Zeitplanung.)

- Darf dich eine Begleitperson unterstützen? (Bei manuellen Kappen fast immer nötig.)

Quellen

Breed FFI, et al. (2025) Shorter post-infusion cooling times at least as effective as longer cooling times – An observational study of taxane- and anthracycline-based chemotherapies in the Dutch Scalp Cooling Registry. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40434428/

Brook TS, et al. (2024) Results of the Dutch scalp cooling registry in 7424 patients: analysis of determinants for scalp cooling efficacy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38869252/

Contreras Molina M, et al. (2024) Effectiveness of Scalp Cooling to Prevent Chemotherapy-Induced Alopecia in Patients Undergoing Breast Cancer Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. Cancer Nurs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37026981/

Ibraheem K, et al. (2025) Prevention of chemotherapy drug-mediated human hair follicle damage: combined use of cooling with antioxidant suppresses oxidative stress and prevents matrix keratinocyte cytotoxicity. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40693274/

Kang D, et al. (2024) Scalp Cooling in Preventing Persistent Chemotherapy-Induced Alopecia: A Randomized Controlled Trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38843479/

Kaufman L, et al. (2025) Cancer-Related Alopecia Risk and Treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40658349/

Lambert KA, et al. (2024) Scalp hypothermia to reduce chemotherapy-induced alopecia: A systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38936283/

Marks DH, et al. (2019) The effect of scalp cooling on CIA-related quality of life in breast cancer patients: a systematic review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30806923/

Mokbel K, et al. (2024) Therapeutic Effect of Superficial Scalp Hypothermia on Chemotherapy-Induced Alopecia in Breast Cancer Survivors. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39336884/

Pedersini R, et al. (2021) Efficacy of the DigniCap System in preventing chemotherapy-induced alopecia in breast cancer patients is not related to patient characteristics or side effects of the device. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32959460/

Rugo HS, et al. (2017) Scalp cooling with adjuvant/neoadjuvant chemotherapy for breast cancer and the risk of scalp metastases: systematic review and meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28275922/

Schaffrin-Nabe D, et al. (2015) The Influence of Various Parameters on the Success of Sensor-Controlled Scalp Cooling in Preventing Chemotherapy-Induced Alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26451590/

Schaffrin-Nabe D, et al. (2025) Optimizing Scalp Cooling: (Ultra)Structural Follicular Characteristic and Restorative Advances. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40621129/