Key Takeaways

Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu fleckigem oder vollständigem Haarausfall führt, ausgelöst durch eine Fehlreaktion des Immunsystems gegen Haarfollikel.

Genetische Veranlagung, Stress, Vitamin-D-Mangel und Infektionen sowie Lifestyle-Faktoren (Rauchen, Alkohol, Übergewicht) erhöhen die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch.

Kreisrunder Haarausfall kann auch die Gesichts- und Körperbehaarung betreffen.

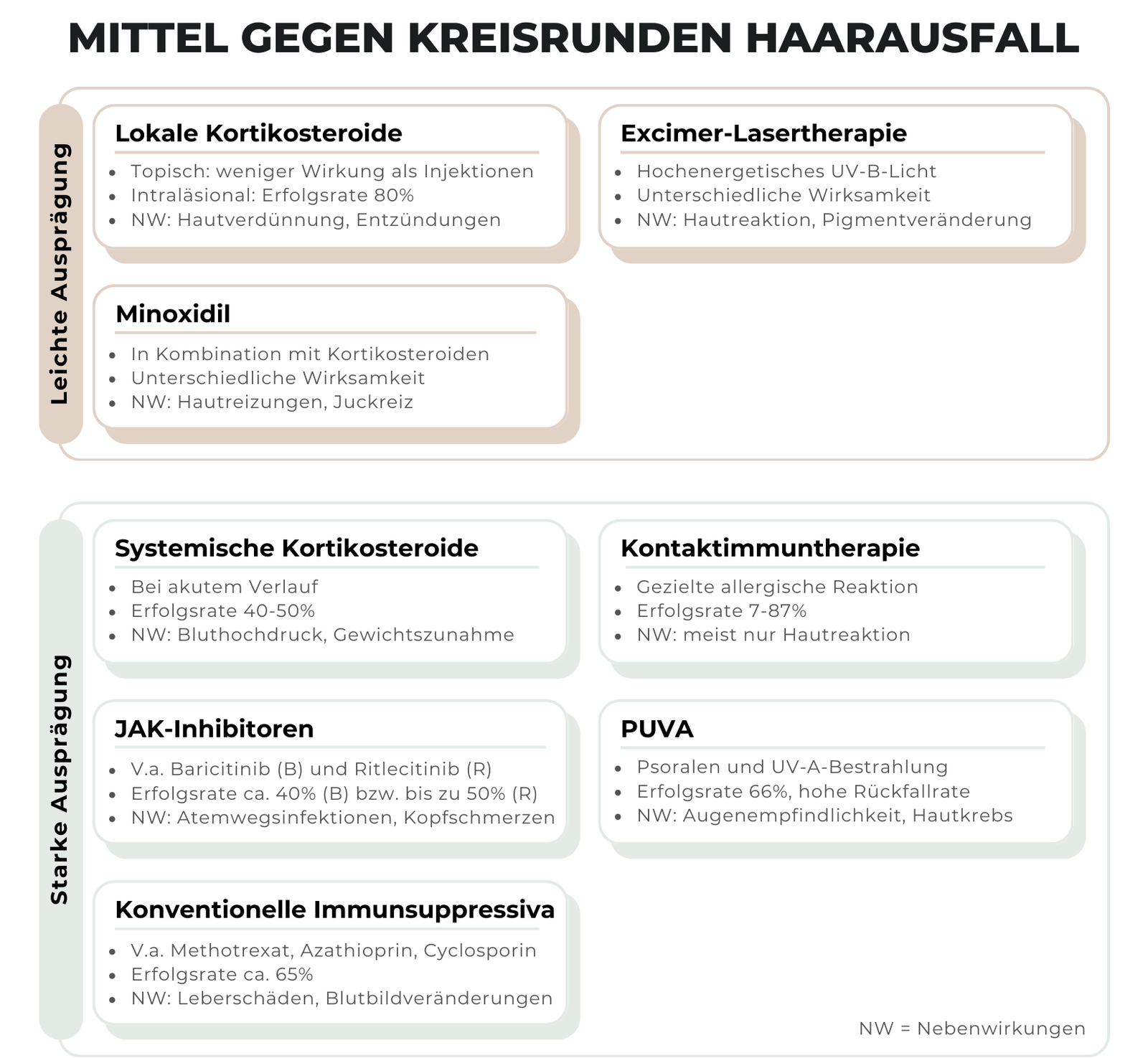

Abhängig von der Schwere der Erkrankung werden Kortikosteroide, Kontaktimmuntherapie, JAK-Inhibitoren oder konventionelle Immunsuppressiva eingesetzt; bei leichten Fällen sind die Erfolgsraten hoch, bei schweren Fällen gibt es häufig Rückfälle.

Da die Haarfollikel nicht zerstört werden, ist eine Rückkehr des Haarwachstums möglich.

Kreisrunder Haarausfall, auch als Alopecia areata bekannt, ist eine Autoimmunerkrankung, die nicht nur auf der Kopfhaut, sondern auch an anderen Körperstellen wie den Augenbrauen oder im Bartbereich zu Haarausfall führen kann. Dieser nicht vernarbende Haarausfall kann entweder lokal begrenzt oder diffus über die ganze Kopfhaut verstreut auftreten. In besonders schweren Fällen kann es sogar zum vollständigen Verlust der Kopf- oder auch der Körperbehaarung kommen.

Ursachen des kreisrunden Haarausfalls

Der kreisrunde Haarausfall kann genetisch bedingt sein. Ist ein naher Verwandter ersten Grades betroffen, besteht ein Risiko von 5 bis 8 %, ebenfalls daran zu erkranken.

Das Haarwachstum wird unterbrochen, indem die Haarfollikel von der Wachstumsphase in die Ruhephase übergehen. Die Haarfollikel selbst werden jedoch nicht zerstört, weshalb bei einigen Patienten der Haarausfall rückgängig gemacht werden kann.

„Kreisrunder Haarausfall kann erblich bedingt sein. Lifestyle-Faktoren wie Rauchen und Übergewicht erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit ausbricht.“

Obwohl die genauen Ursachen noch nicht vollständig geklärt sind, weiß man, dass Haarfollikel normalerweise vor Immunreaktionen des Körpers geschützt sind. Beim kreisrunden Haarausfall scheint jedoch dieser Schutz durch eine verstärkte Produktion entzündungsfördernder Stoffe und eine verminderte Ausschüttung von schützenden Substanzen zusammenzubrechen. Diese Kombination, zusammen mit bislang unbekannten äußeren Faktoren, führt dazu, dass sich das Immunsystem gegen die eigenen Haarfollikel richtet und Haarausfall entsteht. Zu den möglichen Auslösern zählen Stress, eine ungesunde Ernährung, Infektionen, Allergien (z.B. gegen Hausstaubmilben), Vitamin-D-Mangel und bestimmte Giftstoffe.

Studien haben zudem verschiedene Lifestyle-Faktoren untersucht, die potenziell die Entstehung von kreisrundem Haarausfall beeinflussen könnten:

- Rauchen: Raucher:innen haben ein fast doppelt so hohes Risiko, an Alopecia areata zu erkranken, da das Rauchen die Produktion entzündungsfördernder Substanzen erhöht. Je mehr Zigaretten geraucht werden, desto höher ist das Risiko für Alopecia areata.

- Alkohol: Die Auswirkungen von Alkohol sind noch nicht eindeutig geklärt. Einige Studien deuten sogar auf mögliche Verbesserungen hin; es bedarf hier aber weiterer Untersuchungen, um dies zu bestätigen.

- Schlafstörungen: Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko, an kreisrundem Haarausfall zu erkranken. Besonders jüngere Menschen unter 45 Jahren sind von diesem Zusammenhang betroffen.

- Fettleibigkeit: Adipositas erhöht die Wahrscheinlichkeit für kreisrunden Haarausfall. Der genaue Mechanismus ist noch unklar. Man weiß jedoch, dass Übergewicht die Hautbarriere schwächt und entzündliche Reaktionen der Haut begünstigt, was zu Haarausfall führen kann.

- Fettsäuren: Omega-3-Fettsäuren können Entzündungen reduzieren, während Omega-6-Fettsäuren Entzündungen der Haut und damit Haarausfall fördern können.

- Gluten: Personen, die an Zöliakie leiden, entwickeln teilweise auch kreisrunden Haarausfall. In einer Studie konnte bei etwa 70 % der Betroffenen der Haarausfall durch eine glutenfreie Ernährung verbessert werden.

Symptome und Diagnose von kreisrundem Haarausfall

Das charakteristische Zeichen für die Alopecia areata ist der schnelle, fleckige Haarausfall, bei dem die betroffene Haut gesund aussieht und keine Entzündungen zeigt. In manchen Fällen kann es vor dem Haarausfall an den betroffenen Stellen zu Juckreiz kommen. Normalerweise treten weder Schmerzen noch Narben oder Hautveränderungen auf der Kopfhaut auf.

Zur Diagnose werden in der Regel eine körperliche Untersuchung sowie die Schilderung der Symptome herangezogen. Da die Symptome oft recht eindeutig sind, lässt sich kreisrunder Haarausfall meist schnell diagnostizieren. Zusätzliche Anzeichen können Veränderungen an den Fingernägeln (Grübchenbildung und raue Nägel), kurze, zur Kopfhaut hin dünner werdende Haare oder gelbe bzw. schwarze Punkte auf der Kopfhaut sein, die auf beschädigte Haare hinweisen.

Wenn die Erstuntersuchung zu keinem eindeutigen Ergebnis führt, kann eine Kopfhautbiopsie durchgeführt werden. Dabei wird mit einer Stanze ein kleiner Teil der Kopfhaut entnommen und im Labor untersucht. Bei Vorliegen einer Alopecia areata zeigen sich in der Biopsie typische Merkmale wie Entzündungen, eine Ansammlung von Lymphozyten (eine Art weißer Blutkörperchen) und Veränderungen sowie Auffälligkeiten im Verhältnis der Haare in den verschiedenen Wachstumsphasen.

Es empfiehlt sich auch, bei einer Diagnose von kreisrundem Haarausfall die Schilddrüse untersuchen zu lassen, da Schilddrüsenerkrankungen häufig gemeinsam mit der Autoimmunerkrankung auftreten.

Verschiedene Arten des kreisrunden Haarausfalls

Eine Studie aus dem Jahr 2021 unterscheidet 8 verschiedene Subtypen der Alopecia areata:

- Fleckige Alopecia: Die häufigste Form, bei der einzelne oder mehrere kahle Stellen auf der Kopfhaut entstehen, die auch ineinander übergehen können.

- Alopecia totalis (AT): Vollständiger Verlust der Kopfhaare.

- Alopecia universalis (AU): Vollständiger Haarausfall am Kopf und am ganzen Körper.

- Ophiasis: Bandförmiger Haarausfall entlang der Haarlinie an den Seiten und am Hinterkopf.

- Sisaipho: Haarausfall im Zentrum der Kopfhaut, während die Seiten und der Hinterkopf unbeeinträchtigt bleiben. Es handelt sich um das Gegenteil zur Ophiasis; der Name des Krankheitsbildes leitet sich daher von Ophiasis ab, nur rückwärts buchstabiert.

- Akute diffuse und totale Alopezie (ADTA): Ein plötzlicher, diffuser Haarausfall, der besonders bei Frauen rasch zu komplettem Haarverlust führen kann. Die Prognose ist jedoch oft positiv, und das Haar kann auch ohne Behandlung nachwachsen.

- Marie-Antoinette- und Thomas-More-Syndrom: Ein seltenes Phänomen, bei dem die Haare scheinbar „über Nacht“ ergrauen, da die pigmentierten Haare ausfallen und nur die weißen Haare übrig bleiben. Bei Frauen wird es Marie-Antoinette-, bei Männern Thomas-More-Syndrom genannt.

- Alopecia areata incognita (AAI): Diese seltene Form zeigt sich als diffuser Haarausfall ohne die typischen kahlen Stellen. Sie wird oft mit schweren Fällen von telogenem Effluvium verwechselt und kann sich über Monate oder Jahre hinweg entwickeln.

Kreisrunder Haarausfall ist also nicht nur auf die Kopfhaut begrenzt, sondern kann auch andere Stellen im Gesicht oder am Körper betreffen.

Mehr dazu hier: Kreisrunder Haarausfall im Bart (Alopecia areata barbae)

Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlung von kreisrundem Haarausfall richtet sich nach der Schwere der Erkrankung. Bei kleineren kahlen Stellen kommen häufig lokal aufgetragene oder injizierte Kortikosteroide, wie Cortison, sowie teilweise Minoxidil zum Einsatz. Bei schwereren Formen der Alopecia areata werden Medikamente wie Ritlecitinib, Baricitinib, systemische Kortikosteroide oder die Kontaktallergietherapie eingesetzt. Die genaue Dosierung und Kombination der Medikationen sind immer fallabhängig, weshalb an dieser Stelle keine Empfehlungen dahingehend gegeben werden können.

Leichte Formen des kreisrunden Haarausfalls

Topische oder intraläsionale Kortikosteroide

Sind nur wenige kleine Stellen betroffen, so werden häufig Kortikosteroide, wie Cortison, alle 4–6 Wochen in die Kopfhaut injiziert (intraläsional). Wenn nach 3–6 Monaten keine Besserung eintritt, wird die Therapie abgebrochen. Mögliche Nebenwirkungen von injizierten Kortikosteroiden sind Hautverdünnung, Schmerzen an der Einstichstelle und Farbveränderungen an der Kopfhaut.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Kortikosteroide lokal auf die kleinen Flecken aufzutragen (topisch). Diese Art der Anwendung hat jedoch eine schwächere Wirkung als die Injektion. Auch hier können Nebenwirkungen wie Hautverdünnung oder Entzündung der Haarfollikel auftreten.

Studien zeigen, dass rund 80 % der Teilnehmer:innen nach Anwendung von lokal aufgetragenen oder injizierten Kortikosteroiden eine deutliche Verbesserung erfahren.

Minoxidil

Minoxidil, das auch bei erblich bedingtem Haarausfall häufig eingesetzt wird, kann in Kombination mit Kortikosteroiden verwendet werden. Der Wirkstoff fördert die Durchblutung und verlängert die Wachstumsphase der Haare. Die Wirksamkeit ist jedoch individuell unterschiedlich, weshalb für die alleinige Anwendung von Minoxidil bei Alopecia areata keine allgemeine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Der Vorteil von Minoxidil sind die geringen Nebenwirkungen; gelegentlich treten Juckreiz und eine Hautreizung auf.

Excimer-Lasertherapie

Bei der Excimer-Lasertherapie, einer Art der Phototherapie, wird mit hochenergetischem UV-B-Licht auf die kahlen Stellen gezielt. Die Bestrahlung wirkt entzündungshemmend und beeinflusst die lokale Immunreaktion. Die Ergebnisse variieren stark. Vorteilhaft sind die geringen Nebenwirkungen, die hauptsächlich Hautreaktionen mit Rötung und Juckreiz und langfristig Pigmentveränderungen umfassen.

Schwere Formen des kreisrunden Haarausfalls

Systemische Kortikosteroide

Systemisch werden Kortikosteroide bei großflächigem Haarausfall, besonders bei akutem Verlauf, angewendet. Die Behandlung dauert 1–3 Monate. Studien zeigen, dass 40–50 % der Teilnehmer:innen nach der Behandlung neues Haarwachstum verzeichnen, allerdings treten Rückfälle nach Absetzen der Medikation häufig auf. Mögliche Nebenwirkungen der systemischen Kortikosteroid-Therapie sind unter anderem Hormonstörungen, Gewichtszunahme, Augen- und Knochenschäden sowie Bluthochdruck und Diabetes.

Kontaktimmuntherapie

Falls mehr als 50 % der Kopfhaut betroffen sind, aber kein vollständiger Haarausfall vorliegt, kann die Kontaktimmuntherapie als erste Behandlungsmethode eingesetzt werden. Dabei wird ein Allergen auf die Kopfhaut aufgetragen, meist Dinitrochlorobenzol (DNCB) oder alternativ Quadratsäuredibutylester (SADBE), das eine gezielte allergische Reaktion auslöst und so die Immunreaktion vom Haarfollikel auf die Kopfhaut umleitet – das Immunsystem wird also quasi abgelenkt. Die Erfolgsraten variieren stark, es werden Zahlen von 7 % – 87 % angegeben. Allerdings sind die Nebenwirkungen vergleichsweise gering. Selten kommt es zu einer systemischen Reaktion mit Fieber. Alternativ kann auch Dithranol, auch als Anthralin oder Cignolin bekannt, zum Einsatz kommen.

JAK-Inhibitoren

Eine neuere Methode zur Behandlung schwerer Formen der Alopecia areata sind JAK-Inhibitoren (Januskinase-Inhibitoren). Diese Medikamente hemmen die Signalübertragung zwischen Zellen und reduzieren damit die Immunreaktion gegen die Haarfollikel. Die beiden derzeit zugelassenen JAK-Inhibitoren sind Baricitinib und Ritlecitinib. Baricitinib blockiert die zwei Enzyme JAK1 und JAK2, wobei bei 37-41 % der Patient:innen der Haarausfall innerhalb eines Jahres von über 50 % auf unter 20 % verbessert werden konnte. Ritlecitinib auf der anderen Seite blockiert das Enzym JAK3 und die Tyrosinkinase. Mit diesem Medikament konnte dosisabhängig bei 20-50 % der Patient:innen der Haarausfall auf unter 20 % reduziert werden.

Als häufigste Nebenwirkungen dieser JAK-Inhibitoren werden Infektionen der oberen Atemwege, Kopfschmerzen und Akne angegeben. Potenziell können jedoch auch schwerwiegende Nebenwirkungen wie bösartige Tumore und schwere Infektionen mit möglicherweise einem tödlichen Verlauf auftreten. Neben diesen für Alopecia areata zugelassenen JAK-Inhibitoren kommen auch weitere wie Tofacitinib und Ruxolitinib off-label zum Einsatz.

Konventionelle Immunsuppressiva

Mittel wie Methotrexat, Azathioprin und Cyclosporin sind für schwere oder therapieresistente Fälle vorbehalten. Diese konventionellen Immunsuppressiva wirken, indem sie die überaktive Immunreaktion unterdrücken. Aufgrund ihrer potenziellen Nebenwirkungen, darunter Leberschäden, Infektionsanfälligkeit und Blutbildveränderungen, erfordern sie jedoch eine sorgfältige Überwachung. Die Erfolgsraten sind gut: Mit Methotrexat liegt sie bei 63 %; mit Cyclosporin bei 66 % in Monotherapie und sogar bei 78 % in Kombinationstherapie mit systemischen Kortikosteroiden.

PUVA

Bei der PUVA-Therapie werden das lichtsensibilisierende Medikament Psoralen und UV-A-Bestrahlung verwendet. Psoralen macht die Haut empfindlicher für UV-Licht. Dadurch wird die überaktive Immunantwort reduziert. Die Behandlung erfolgt in mehreren Sitzungen. Auf PUVA wird vor allem bei schwereren oder therapieresistenten Fällen zurückgegriffen. Die Erfolgsrate liegt bei 66 %, wobei jedoch nur etwa die Hälfte davon vollständigen Nachwuchs verzeichnen kann. Die Rückfallrate ist trotz Erhaltungstherapie hoch. Wichtige Nebenwirkungen sind Augenempfindlichkeit und Übelkeit durch Psoralen sowie Hautrötung; langfristig besteht ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Daher wird die PUVA-Therapie bei Alopecia areata aktuell nur mehr selten angewendet.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Für Alopecia areata werden derzeit viele Behandlungsmöglichkeiten genauer untersucht. Dazu zählen unter anderem Simvastatin/Ezetimib, Biologika wie Dupilumab, PRP, Low-Level Lasertherapie, fraktionierte Lasertherapie, photodynamische Therapie und Kryotherapie. Die Studienlage ist hier allerdings noch nicht ausreichend, um valide Aussagen zur Wirksamkeit dieser Behandlungen bei Alopecia areata machen zu können.

Quellen

Blaumeiser B, et al. (2006) Familial aggregation of alopecia areata. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16546583/

Cruciani M, et al. (2021) Platelet-rich plasma for the treatment of alopecia: a systematic review and meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34967722/

Dainichi T, et al. (2023) Alopecia areata: What’s new in the diagnosis and treatment with JAK inhibitors? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38087654/

Gupta AK, et al. (2021) Meta-analysis of 308-nm excimer laser therapy for alopecia areata. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31718362/

Hordinsky M, et al. (2023) Efficacy and safety of ritlecitinib in adolescents with alopecia areata: Results from the ALLEGRO phase 2b/3 randomized, double-blind, placebo-controlled trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37455588/

Husein-ElAhmed H, et al. (2022) Efficacy and predictive factors of cyclosporine a in alopecia areata: a systematic review with meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33555953/

Kaiser M, et al. (2023) Review of Superficial Cryotherapy for the Treatment of Alopecia Areata. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37556514/

Kwon O, et al. (2023) Efficacy and Safety of Baricitinib in Patients with Severe Alopecia Areata over 52 Weeks of Continuous Therapy in Two Phase III Trials (BRAVE-AA1 and BRAVE-AA2). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36855020/

Lee S, et al. (2018) Hair Regrowth Outcomes of Contact Immunotherapy for Patients With Alopecia Areata: A Systematic Review and Meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30073292/

Lensing M, et al. (2022) An overview of JAK/STAT pathways and JAK inhibition in alopecia areata. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36110853/

Liu M, et al. (2023) Janus Kinase Inhibitors for Alopecia Areata: A Systematic Review and Meta-Analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37368402/

Mateos-Haro M, et al. (2023) Treatments for alopecia areata: a network meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37870096/

Minokawa Y, et al. (2022) Lifestyle Factors Involved in the Pathogenesis of Alopecia Areata. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35162962/

Phan K, et al. (2019) Methotrexate for alopecia areata: a systematic review and meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30003990/

Raval RS, et al. (2024) The use of minoxidil in the treatment of alopecia areata: A systematic review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38796079/

Sterkens A, et al. (2021) Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33386567/

Yan T, et al. (2024) Comparative efficacy and safety of JAK inhibitors in the treatment of moderate-to-severe alopecia areata: a systematic review and network meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38659584/

Zhou C, et al. (2021) Alopecia Areata: an Update on Etiopathogenesis, Diagnosis, and Management. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34403083/