Key Takeaways

Androgenetische Alopezie betrifft bis zu 80 % der Männer und 50 % der Frauen im Laufe des Lebens, ausgelöst durch eine genetisch bedingte Überempfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber Dihydrotestosteron (DHT).

Männer und Frauen weisen ein unterschiedliches Muster auf. Männer verlieren Haare an Geheimratsecken und Krone, Frauen meist diffus am Scheitel.

Frühzeitige Therapie ist entscheidend, um den Haarverlust zu stoppen, da bereits miniaturisierte Haare nur begrenzt revitalisiert werden können.

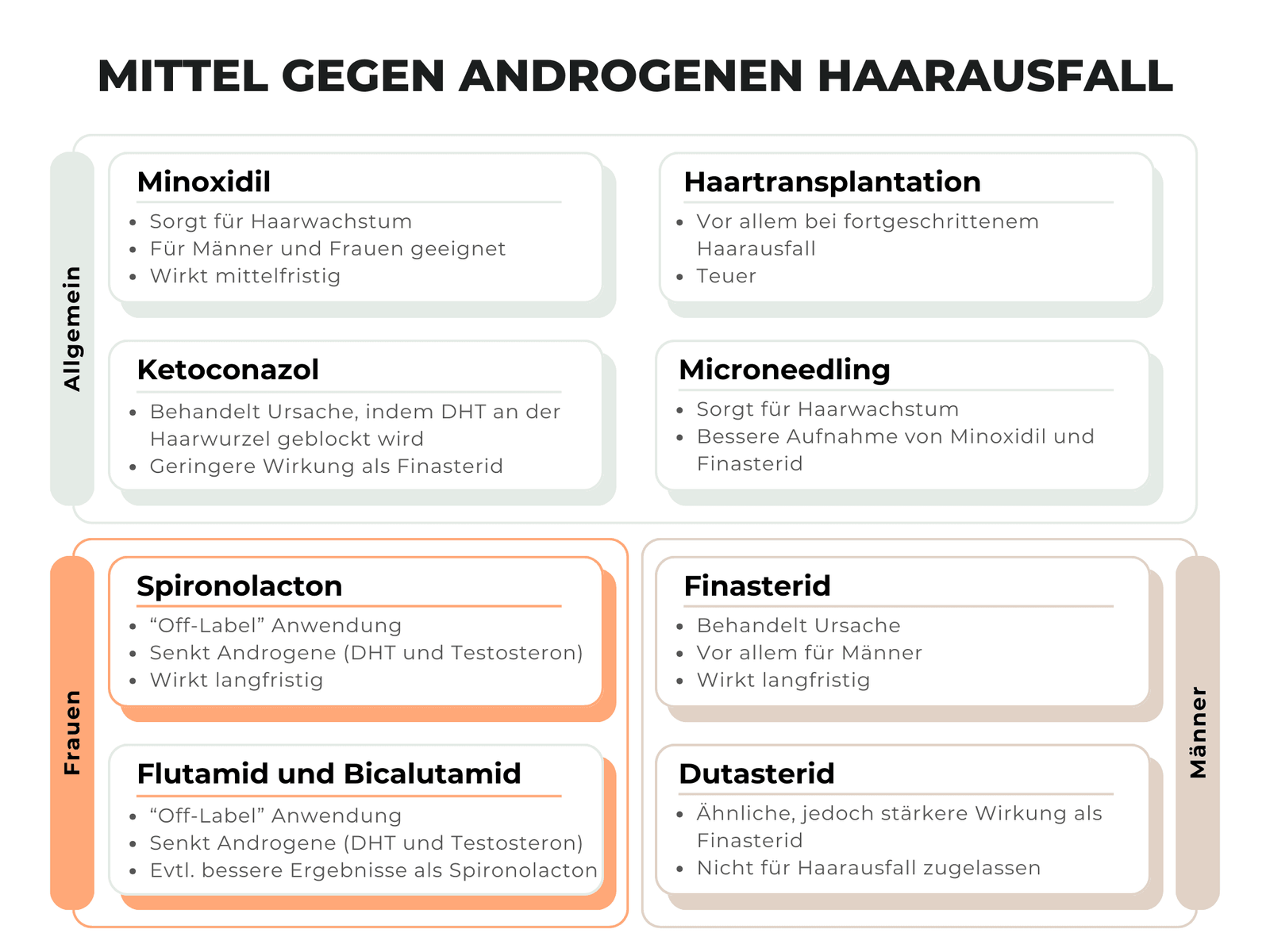

Effektive Therapien sind Finasterid, Minoxidil, Spironolacton (Frauen) sowie Kombinationen mit Ketoconazol und Microneedling.

Ansätze wie Dutasterid, Bicalutamid, PRP (Eigenblut-Plasma) und Low-Level Lasertherapie bieten vielversprechende Ergebnisse.

Androgenetische Alopezie, auch als erblich bedingter Haarausfall bekannt, ist die häufigste Form von Haarausfall und betrifft etwa 80% der Männer und 50% der Frauen im Laufe ihres Lebens. Asiatische und afrikanische Bevölkerungsgruppen sind jedoch weniger stark betroffen als andere. Bei erblich bedingtem Haarausfall verkleinern sich die Haarfollikel im Laufe der Zeit, was zu immer dünnerem Haar und schließlich zu kahlen Stellen führt. Wie der Name andeutet, wird der Haarausfall genetisch weitervererbt. Das bedeutet, dass Personen, bei denen Haarausfall in der Familie vorkommt – sei es bei den Eltern oder Großeltern – ein erhöhtes Risiko haben, ebenfalls daran zu leiden. Für viele Betroffene stellt der Haarausfall eine erhebliche psychische Belastung dar und kann zu Angstzuständen und Depressionen führen.

Ursachen androgenetische Alopezie

Der Haarzyklus wird in drei Phasen unterteilt:

- Anagenphase (Wachstumsphase): Die allgemeine Wachstumsphase der Haare. Dauer ca. 2-6 Jahre.

- Katagenphase (Übergangsphase): In dieser Phase stoppt das Wachstum. Dauer ca. 3-4 Wochen.

- Telogenphase (Ruhephase): In dieser Phase wird das alte Haar abgestoßen. Dauer ca. 12 Wochen.

Einige Quellen beschreiben noch eine vierte Phase, die exogene Phase, in der das Haar freigesetzt wird. Danach beginnt der Haarzyklus erneut, und bei einem gesunden Haarfollikel wachsen neue Haare nach. Auf einer gesunden Kopfhaut fallen täglich etwa 100 Haare aus.

Der androgenetische Haarausfall setzt zwischen der Anagen- und Katagenphase ein. Dabei schrumpfen die Haarfollikel, und die Anagenphase verkürzt sich. Mit jedem neuen Haarzyklus wird die Wachstumsphase kürzer, und die Haarfollikel produzieren immer feinere und kleinere Haare. Man spricht davon, dass Terminalhaare (dicke, pigmentierte Haare) allmählich in Vellushaare (dünne, farblose Haare) umgewandelt werden. Diese sogenannte Miniaturisierung der Haare ist ein typisches Anzeichen der androgenetischen Alopezie (AGA), wobei die Anzahl der Haarfollikel jedoch unverändert bleibt. Die Miniaturisierung ist in bestimmten Fällen (siehe Behandlungsmöglichkeiten) reversibel. Manchmal tritt der erblich bedingte Haarausfall gemeinsam mit einem telogenen Effluvium auf, bei welchem die Telogenphase der Haarfollikel verlängert wird, und somit die Haare weniger dicht erscheinen.

„Das Hormon DHT sorgt bei androgenetischer Alopezie dafür, dass deine Haare über die Zeit immer dünner werden.“

Das Schrumpfen der Haarfollikel beim erblich bedingten Haarausfall wird durch eine abnorme Empfindlichkeit gegenüber dem männlichen Sexualhormon Dihydrotestosteron (DHT) verursacht. Es wird vermutet, dass Personen mit androgenetischer Alopezie eine erhöhte Anzahl an Andockstellen für dieses Hormon (Androgenrezeptoren) an den Haarfollikeln haben, wodurch sich mehr DHT anlagern kann. DHT entsteht dabei durch die Umwandlung von Testosteron durch die Enzyme 5-alpha-Reduktase, Typ 1 und Typ 2.

Studien deuten darauf hin, dass bei Frauen zusätzlich ein androgenunabhängiger Mechanismus zum Haarausfall beitragen könnte.

Stadien androgenetische Alopezie

Der erblich bedingte Haarausfall kann sowohl im höheren Alter als auch bereits in der Pubertät beginnen, wobei die Wahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter steigt. Bei Männern sind zunächst oft die Geheimratsecken und der Hinterkopf (Krone) betroffen, während Frauen typischerweise einen diffuseren Haarausfall im vorderen und oberen Kopfbereich mit Betonung des Scheitels erleiden.

Die gängigsten Skalen zur Beschreibung der verschiedenen Stadien sind für das männliche Muster („male pattern hair loss“) die Hamilton-Norwood-Skala und für das weibliche Muster („female pattern hair loss“) die Ludwig- bzw. Savin-Skala. Die Muster sind nicht zwangsweise den Geschlechtern zugeordnet. Auch Frauen können ein männliches Muster ausprägen.

Norwood-Skala

- Stadium I: Keine sichtbare Veränderung der Haarlinie, kein Haarausfall an der Krone.

- Stadium II: Die Haarlinie an den Schläfen beginnt leicht zurückzugehen, und es bilden sich Geheimratsecken.

- Stadium III: Die Geheimratsecken werden tiefer; im Stadium III Vertex tritt zusätzlich Haarausfall an der Krone auf.

- Stadium IV: Die Haarlinie bildet eine deutlichere M-Form, der Haarausfall an der Krone nimmt zu und es entsteht eine deutliche Trennung zwischen Stirn- und Kronenbereich.

- Stadium V: Die Abgrenzung zwischen Haarausfall an der Haarlinie und der Krone wird immer geringer.

- Stadium VI: Die kahlen Bereiche an Stirn und Krone gehen ineinander über, es bleibt ein hufeisenförmiges Muster von Haaren am Oberkopf.

- Stadium VII: Nahezu vollständiger Haarausfall; es verbleibt nur ein schmaler Haarstreifen an den Seiten und am Hinterkopf.

Ludwig-Skala

- Stadium I: Leichte Ausdünnung der Haare am Scheitel, die Stirn bleibt meist unbeeinflusst.

- Stadium II: Deutlich sichtbarer Haarausfall im Scheitelbereich.

- Stadium III: Fast vollständige Kahlheit im Bereich des Scheitels und der Stirn.

Savin-Skala

Die Savin-Skala folgt dem gleichen Verlauf wie die Ludwig-Skala, bietet jedoch feinere Abstufungen und wird vor allem in der klinischen Praxis zur genaueren Klassifizierung verwendet.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Obwohl die hormonellen Einflüsse ähnlich sind, zeigt sich der erblich bedingte Haarausfall bei Frauen oft weniger stark als bei Männern. Das liegt daran, dass Männer eine größere Anzahl von Androgenrezeptoren an den Haarfollikeln besitzen und zudem mehr DHT produzieren. Frauen hingegen haben höhere Mengen des Enzyms Aromatase, das Testosteron in das weibliche Hormon Estradiol umwandelt, wodurch die DHT-Produktion reduziert wird.

Dennoch tritt insbesondere nach der Menopause bei Frauen vermehrt Haarausfall auf. Dies liegt daran, dass die Produktion von Östrogen und Progesteron sinkt, während die Androgenproduktion nur allmählich abnimmt. Dieses hormonelle Ungleichgewicht führt letztlich zum typischen hormonell bedingten androgenetischen Haarausfall bei Frauen.

Mehr dazu hier: Haarausfall nach den Wechseljahren

Diagnose androgenetische Alopezie

Die Diagnose erfolgt in der Regel anhand der Krankengeschichte und spezifischer Untersuchungen. Bei der Erhebung der Krankengeschichte wird festgestellt, wie lange und in welchen Bereichen der Haarausfall auftritt und ob es Familienmitglieder mit Haarausfall gibt. Patient:innen berichten häufig über ein Ausdünnen der Haare auf der oberen Kopfhaut und verstärkten Haarausfall in diesem Bereich. Um andere Ursachen wie Krankheiten oder Nährstoffmängel auszuschließen, können Bluttests sinnvoll sein. Bei Frauen ist es zudem ratsam, die gynäkologische Vorgeschichte zu überprüfen.

„Typische Erscheinungsformen, wie sie auf der Hamilton-Norwood-Skala dargestellt sind, dienen als hilfreiche Grundlage zur Diagnose von androgenetischer Alopezie.“

Eine Trichoskopie, bei der Kopfhaut und Haare mit einem speziellen Auflichtmikroskop untersucht werden, ermöglicht eine detaillierte Analyse der Haarstruktur sowie der Kopfhautveränderungen. Bei erblich bedingtem Haarausfall sind häufig vermehrt feine, dünne Vellushaare erkennbar.

Der sogenannte Zupftest, bei dem an den Haaren gezogen wird, zeigt bei androgenetischer Alopezie meist keine Auffälligkeiten.

Wenn auffällige Veränderungen an der Kopfhaut vorliegen, kann eine Kopfhautbiopsie hilfreich sein, um sicherzustellen, dass keine Vernarbung der Kopfhaut die Ursache des Haarausfalls ist. Eine Biopsie ermöglicht es, die genaue Ursache mit hoher Sicherheit festzustellen.

Behandlungsmöglichkeiten androgenetische Alopezie

Es gibt zahlreiche Methoden und Produkte, die bei androgenetischem Haarausfall Linderung versprechen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen, Kosten und Wirksamkeit zeigen insbesondere folgende Medikamente vielversprechende Ergebnisse: Finasterid (für Männer), Minoxidil, Spironolacton (für Frauen), Bicalutamid bzw. Flutamid (für Frauen).

Zusätzlich kann es sinnvoll sein, diese Therapien durch Ketoconazol-Shampoos oder Microneedling zu ergänzen. Bei stark fortgeschrittenem Haarausfall kann auch eine Haartransplantation in Betracht gezogen werden. Außerdem gibt es noch weitere spannende Alternativen.

Finasterid

Das rezeptpflichtige Medikament Finasterid wirkt gezielt gegen erblich bedingten Haarausfall, indem es die Umwandlung von Testosteron in DHT hemmt. Es blockiert das Enzym 5-Alpha-Reduktase Typ 2, was zu einer Reduktion des DHT-Spiegels um mehr als 60 % führen kann. Finasterid ist in Form von täglich anzuwendenden oralen Tabletten oder topischen Lösungen erhältlich.

Erste sichtbare Ergebnisse sind nach etwa 3 bis 4 Monaten zu erwarten, wobei der größte Fortschritt in der Regel nach etwa einem Jahr erzielt wird. Eine langfristige Anwendung über mehrere Jahre hinweg kann Verbesserungen bis über 10 Jahre bieten. Es ist wichtig, frühzeitig mit der Anwendung zu beginnen, da bereits miniaturisierte Haare nur eingeschränkt oder geringfügig wieder revitalisiert werden können. Finasterid eignet sich besonders gut, um den Haarausfall teilweise oder vollständig zu stoppen.

Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören sexuelle Dysfunktionen wie erektile Dysfunktion und reduzierte Libido, Gynäkomastie (gutartige Vergrößerung der Brustdrüsen) sowie möglicherweise unklare psychologische Effekte. Diese Nebenwirkungen sind in der Regel nach Absetzen des Medikaments reversibel.

Finasterid ist nicht für die Anwendung bei Frauen vorgesehen, wird jedoch gelegentlich „off-label“ ab den Wechseljahren genutzt. Besonders in der Schwangerschaft sollten Frauen jedoch den Kontakt mit dem Medikament strikt vermeiden, da es beim Ungeborenen zu Missbildungen führen kann.

Minoxidil

Minoxidil fördert die Durchblutung der Kopfhaut und steigert die Wachstumsfaktoren in der Haut, wodurch die Wachstumsphase der Haarfollikel, die Anagenphase, verlängert wird. Minoxidil ist in einer topischen Form zur Behandlung von Haarausfall zugelassen, während eine orale Form des Medikaments zwar existiert, jedoch noch nicht für diese Anwendung zugelassen ist. Die topische Anwendung ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und muss dauerhaft angewendet werden, wobei sie zweimal täglich – morgens und abends – erfolgt.

Die Wirksamkeit von Minoxidil zeigt sich nach etwa 3 bis 6 Monaten. In den ersten zwei Monaten kann es zu verstärktem Haarausfall, auch „Shedding“ genannt, kommen, was ein Anzeichen dafür ist, dass das Medikament wirkt. Der größte Effekt tritt in der Regel nach etwa einem Jahr der Anwendung ein. Bei Absetzen des Medikamentes tritt nach kurzer Zeit wieder verstärkter Haarausfall auf bzw. folgt darauf häufig ein telogenes Effluvium.

Die Nebenwirkungen der topischen Anwendung sind gering, weshalb Minoxidil rezeptfrei in lokalen und Online-Apotheken erhältlich ist.

Spironolacton

Spironolacton ist ein Medikament, das zur Senkung von Bluthochdruck eingesetzt wird und bei Frauen auch „off-label“ gegen Haarausfall verschrieben wird, da es die Wirkung von Androgenen wie DHT hemmt. Für Männer ist die Anwendung aufgrund der antiandrogenen Wirkung in der Regel nicht geeignet. Studien zeigen, dass bei etwa 80 % der Frauen, die Spironolacton oral einnehmen, eine Verbesserung des Haarausfalls erzielt werden konnte, wobei langfristige Anwendungen die besten Ergebnisse lieferten. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Juckreiz, Schuppenbildung und Menstruationsstörungen. Da Spironolacton das Risiko einer Feminisierung eines männlichen Fötus birgt, sollte es in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Topisches Spironolacton, das aufgrund geringerer Nebenwirkungen gelegentlich auch von Männern verwendet wird, zeigt ebenfalls bei bis zu 80 % der Patient:innen positive Effekte. In Kombination mit Minoxidil und anderen Therapien können die Ergebnisse weiter verbessert werden, wobei Studien eine Erfolgsrate von über 95 % berichten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen bei topischer Anwendung gehören leichte Hautreizungen.

Bicalutamid und Flutamid

Bicalutamid und Flutamid sind Medikamente, die ebenfalls gezielt die Ursache bekämpfen, indem sie die Wirkung von DHT an den Androgenrezeptoren blockieren. Sie sind off-label Optionen bei Frauen.

Bicalutamid zeigt in ersten Studien vielversprechende Ergebnisse. Es wird von einer Überlegenheit gegenüber Spironolacton ausgegangen. Die größte Sorge, nämlich dass Bicalutamid eine potenzielle Gefahr für die Leber sein könnte, scheint nur in Ausnahmefällen zuzutreffen. Allerdings steht die Forschung noch am Anfang und es fehlt an großen aussagekräftigen Studien.

Das verwandte Flutamid hingegen wird in den notwendigen Dosierungen als schädlicher für die Leber eingeschätzt und bringt auch vermehrt Magen-Darm-Beschwerden mit sich. Daher wird nur mehr selten zu diesem Wirkstoff gegriffen und in der Regel Bicalutamid die Vorfahrt gegeben.

Insgesamt bietet also vor allem Bicalutamid einen vielversprechenden Ansatz für Frauen, die unter hormonell bedingtem Haarausfall leiden. Zukünftige Forschung wird entscheidend sein, um ihre Anwendung weiter zu verbessern und das Vertrauen in diese Therapie zu stärken.

Kombinationstherapien mit Ketoconazol und Microneedling

Ketoconazol-Shampoos und Dermaroller sind besonders gut geeignet, um mit Finasterid oder Minoxidil kombiniert zu werden. Während Ketoconazol-Shampoos dafür sorgen, dass sich weniger DHT an die Androgenrezeptoren der Haarfollikel bindet, stimuliert Microneedling die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren in der Kopfhaut. Zudem verbessert Microneedling die Aufnahme von Minoxidil in die Kopfhaut und steigert so dessen Effektivität. Für die Anwendung zu Hause sind Dermaroller besonders gut geeignet.

Haartransplantation

Wenn der Haarausfall bereits weit fortgeschritten ist und keine zufriedenstellenden Ergebnisse mit Minoxidil oder Finasterid erzielt werden können, kann eine Haartransplantation eine effektive Lösung sein. Es gibt derzeit zwei gängige Methoden: FUE (Follicular Unit Extraction) und FUT (Follicular Unit Transplantation).

Bei der FUE-Methode werden einzelne Haarfollikel aus dem Hinterkopf entnommen. Im Gegensatz dazu wird bei der FUT-Methode ein Hautstreifen, der Haarfollikel enthält, aus dem Hinterkopf entfernt. In beiden Verfahren werden die entnommenen Follikel in die ausgedünnten Bereiche am Vorder- oder Oberkopf eingepflanzt. Während die FUE-Methode aufwändiger ist und höhere Kosten verursacht, schätzen viele PatientInnen die bessere Narbenbildung im Vergleich zur FUT-Methode.

Die neu verpflanzten Haare sind weniger anfällig für DHT, wodurch sie in der Regel dauerhaft erhalten bleiben. Es kann jedoch vorteilhaft sein, die Haartransplantation mit Finasterid zu kombinieren, um zu verhindern, dass der Haarausfall bei den verbleibenden natürlichen Haaren fortschreitet.

Alternativen

| Behandlung | Beschreibung |

|---|---|

| Dutasterid | – Medikament, das ähnlich wirkt wie Finasterid, jedoch stärker, mit tendenziell besseren Ergebnissen – Nebenwirkungen ähnlich wie bei Finasterid, allerdings weitere Studien notwendig – Kann oral eingenommen oder topisch angewendet werden – Hemmt sowohl Typ 1 als auch Typ 2 der 5-alpha-Reduktase Enzyme |

| Low-Level Lasertherapie | – Therapie mit Helm für zu Hause oder Handlaser beim Arzt – Erhöht Wachstumsfaktoren der Haarfollikel – Studien zeigen sehr gute Ergebnisse bei geringen Nebenwirkungen |

| PRP | – Behandlung der Haarfollikel mit Plasma aus Eigenblut (Injektion) – Sehr gute Ergebnisse, teilweise besser als bei Finasterid und Minoxidil – Geringe Nebenwirkungen, jedoch sehr teuer |

| Koffein-Shampoo | – Haarewaschen mit speziellen Koffein-Shampoos – Wirksamkeit nicht bewiesen, da große Mängel bei vergangenen Studien |

| Sägepalme | – Hilft dabei, DHT im Haarfollikel zu reduzieren – Wirkung bei Finasterid und Minoxidil deutlich stärker – Geringe Nebenwirkungen |

Quellen

Adil A, et al. (2017) The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28396101/

Devjani S, et al. (2023) Androgenetic Alopecia: Therapy Update. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37166619/

Gupta M, et al. (2016) Classifications of Patterned Hair Loss: A Review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27081243/

Jha AK, et al. (2024). Efficacy and safety of spironolactone versus bicalutamide in female pattern hair loss: A retrospective comparative study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38762801/

Heilmann S, et al. (2013) Evidence for a polygenic contribution to androgenetic alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23701444/

Lolli F, et al. (2017) Androgenetic alopecia: a review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28349362/

Martinez-Jacobo L, et al. (2018) Genetic and molecular aspects of androgenetic alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29595184/

Nestor MS, et al. (2012) Treatment options for androgenetic alopecia: Efficacy, side effects, compliance, financial considerations, and ethics. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741573/

Paradisi R, et al (2011). Prospective cohort study on the effects and tolerability of flutamide in patients with female pattern hair loss. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21487083/

Piraccini BM, et al. (2014) Androgenetic alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24566563/

Starace M, et al. (2020) Female Androgenetic Alopecia: An Update on Diagnosis and Management. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31677111/

Varothai S, et al. (2014) Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24848508/

Wang C, et al. (2023) The Efficacy and Safety of Oral and Topical Spironolactone in Androgenetic Alopecia Treatment: A Systematic Review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36923692/