Key Takeaways

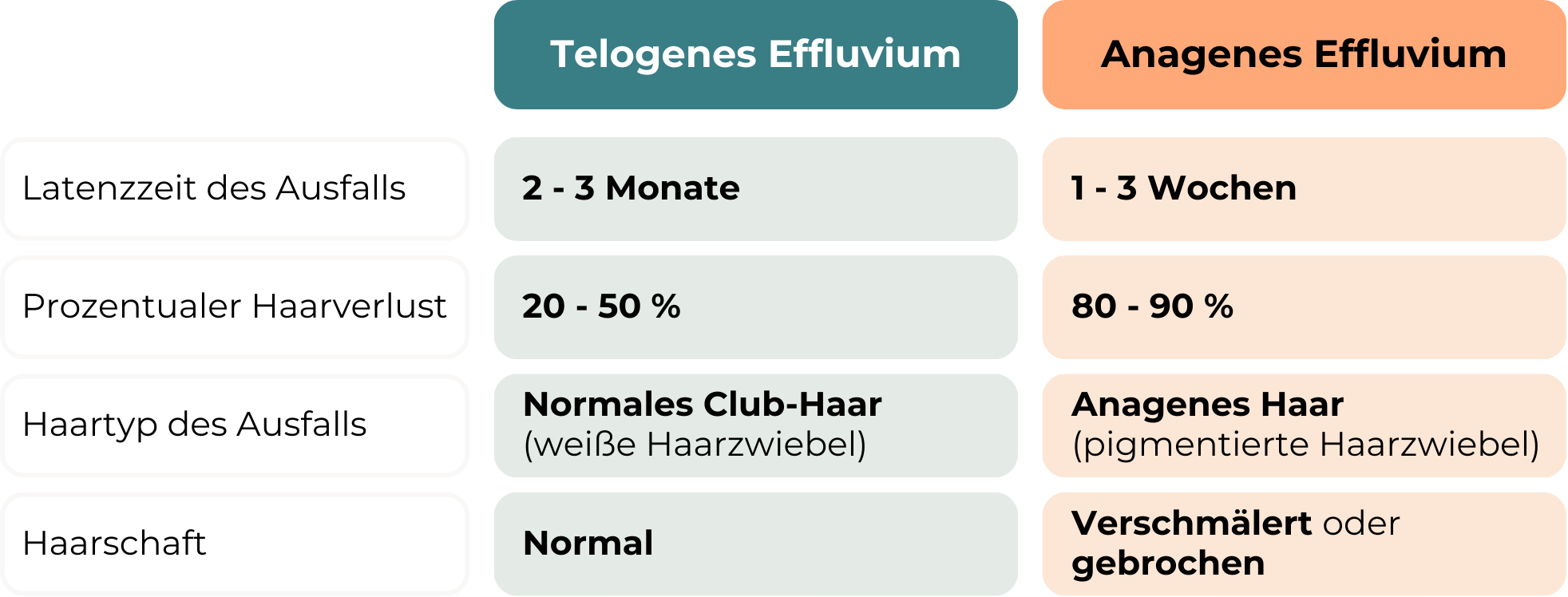

Zu diffusem Haarausfall kommt es durch Störungen des Haarzyklus. Er tritt als telogenes Effluvium (verlängerte Ruhephase) und anagenes Effluvium (Störung der Wachstumsphase) auf.

Telogenes Effluvium ist häufig durch Stress, Erkrankungen oder Nährstoffmängel bedingt. Dieser Haarausfall wird 2 bis 3 Monate nach dem Trigger sichtbar.

Anagenes Effluvium wird oft durch Chemo- oder Strahlentherapie verursacht. Dieser Haarausfall zeigt sich wesentlich schneller (innerhalb von 1 bis 3 Wochen) und stärker.

Die Behandlung beider Formen fokussiert sich auf die Beseitigung der zugrunde liegenden Ursache und kann durch Mittel wie Minoxidil ergänzt werden. Diffuser Haarausfall ist grundsätzlich reversibel.

Chemotherapie-bedingtem Haarausfall kann mittels Kopfhautkühlung vorgebeugt werden.

Zu diffusem Haarausfall kommt es bei Anomalien im Haarzyklus. Diffuser Haarausfall kann sich daher in zwei verschiedenen Arten zeigen: als telogenes Effluvium und als anagenes Effluvium. Effluvium bedeutet einfach nur vermehrter Haarausfall. Telogen und anagen beziehen sich auf die Phasen des Haarzyklus. In der anagenen Phase wächst das Haar. Anschließend tritt es in eine Übergangsphase ein, bevor es in der Ruhephase, der telogenen Phase, ist, an deren Ende es ausfällt. Im Normalfall folgt auf den Verlust des Haares wieder eine neue Wachstumsphase.

Telogenes Effluvium

Beim telogenen Effluvium, einer Form des diffusen Haarausfalls, ist die telogene Phase des Haarzyklus verlängert. Nach dem Ausfall schaffen es die Haarfollikel nicht, sofort wieder in die Wachstumsphase einzutreten. Durch diese Verzögerung reduziert sich die Haardichte. Dabei ist nicht eine Stelle betroffen, an der alle Haare ausfallen, sondern eben die gesamte Kopfhaut, wodurch der Haarausfall diffus erscheint.

Das telogene Effluvium kann sowohl akut als auch chronisch auftreten. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings um eine akute Krankheit, die nach Beseitigung der auslösenden Faktoren wieder vollständig reversibel ist. Betroffene finden sich in jeder Altersgruppe, wobei vor allem Frauen darunter leiden.

Ursachen des telogenen Effluviums

Normalerweise ist der Haarzyklus asynchron. Das bedeutet, dass nicht alle Haare zur selben Zeit ausfallen, sondern sich in unterschiedlichen Phasen befinden. Pro Tag verliert man in der Regel zwischen 50 und 150 Haare. Beim telogenen Effluvium sind jedoch wesentlich mehr Haare in der Ruhephase, wodurch auch mehr Haare zum selben Zeitpunkt ausfallen. Anstelle von etwa 10% sind hier bis zu 35% der Haare in der telogenen Phase.

Warum es zu dieser Veränderung im Haarzyklus kommt, ist noch nicht vollständig geklärt. Die gängigsten Theorien sind die sofortige und die verzögerte Anagenfreisetzung. Bei der sofortigen Anagenfreisetzung geht man davon aus, dass vermehrt anagene Haarfollikel stimuliert werden, wodurch diese dann die telogene Phase vorzeitig erreichen; bei der verzögerten Anagenfreisetzung wird angenommen, dass die anagene Phase verlängert wird und sich als Folge dessen der Beginn der telogenen Phase verspätet.

Potenzielle auslösende Ereignisse für die Veränderung im Haarzyklus sind breit gestreut. Besonders häufig sind folgende Ursachen:

- Schwangerschaft, v.a. Entbindung

- Starker emotionaler Stress

- Akute oder chronische Erkrankungen, z.B. Schilddrüsenstörungen, Infektionen, Operationen

- Infektionen und Entzündungen der Kopfhaut, z.B. seborrhoische Dermatitis, Psoriasis, Pilzbefall

- Nährstoffmangel, v.a. Eisen, Zink, Vitamin D, Protein

- Radikale Diäten und schneller Gewichtsverlust

- Medikamente

- Kontakt mit giftigen Substanzen, z.B. Schwermetallen

Zu beachten ist jedoch, dass bei einem Drittel der Fälle mit akutem telogenen Effluvium keine Ursache gefunden wird.

Das akute telogene Effluvium tritt 2 bis 3 Monate nach dem auslösenden Ereignis auf. Wenn die Ursache beseitigt wird, verschwindet auch das telogene Effluvium wieder. Eine sichtliche Besserung tritt aufgrund der Dauer des Haarwachstums erst verzögert ein. Von der chronischen Variante spricht man bei einem Zustand, der länger als ein halbes Jahr besteht. Hier sind die Auslöser besonders schwierig zu finden.

Aussehen des telogenen Effluviums

Das telogene Effluvium ist mit keinem vollständigen Haarverlust verbunden. Meist fallen weniger als die Hälfte der Haare aus. Es sind alle Haare der Kopfhaut diffus betroffen, sodass insgesamt eine Ausdünnung wahrgenommen wird. Daher spricht man von diffusem Haarausfall. Sichtbar wird diese in erster Linie beidseitig an den Schläfen und der Stirn sowie im Scheitelbereich.

Neben der Kopfhaut können beim telogenen Effluvium auch andere behaarte Körperbereiche, wie zum Beispiel Augenbrauen oder die Schambehaarung, betroffen sein.

Diagnose des telogenen Effluviums

Bei der Anamnese wird bei Verdacht auf ein telogenes Effluvium besonders auf die genannte häufigsten Ursachen geachtet. Zudem ist eine Blutuntersuchung sinnvoll. Parameter, die Aufschluss geben können, sind das Schilddrüsenstimulierende Hormon, Ferritin für die Eisenspeicherung und der Vitamin-D-Spiegel. Mit dem kleinen Blutbild kann eine Anämie festgestellt werden. Ein Stoffwechselprofil mit Blutzucker, Elektrolyten, Nieren- und Leberwerten hilft, Anzeichen einer Grunderkrankung zu erkennen.

Mittels eines Zugtests an verschiedenen Stellen kann man feststellen, ob ein hoher Anteil von Haaren sich gerade in der Ruhephase befindet. Wenn bei einem Versuch, bei dem an einem Bündel von 50 bis 60 Haaren gezogen wird, fünf oder mehr Haare ausfallen, kann man von einem akuten telogenen Effluvium ausgehen. Allerdings ist hier für eine korrekte Beurteilung zu beachten, dass die Haare am besten zwei bis drei Tage nicht gewaschen und normal gekämmt wurden. Ansonsten fallen im Rahmen des Zugtests besonders wenig (kurz nach dem Waschen) oder übermäßig viele Haare (bei fehlendem Kämmen) aus. Alternativ kann man für eine erste Einschätzung auch für etwa zwei Wochen die beim morgendlichen Kämmen ausfallenden Haare in separaten Behältern sammeln.

Weiters kann die Trichoskopie, also ein Blick mit einem händischen Mikroskop auf die Kopfhaut, helfen, um das telogene Effluvium von anderen Arten des Haarausfalls zu unterscheiden. Da sich hier viele Haare im selben Stadion befinden, besteht unter anderem eine reduzierte Vielfalt an unterschiedlichen Haardurchmessern, die man mithilfe des Mikroskops erkennen kann.

Je nach Verdacht auf die auslösende Ursache können diverse andere diagnostische Möglichkeiten eine Rolle spielen. Beispielsweise würde bei Verdacht auf seborrhoische Dermatitis oder Kopfhautpilz eine Betrachtung mit dem Wood-Licht, einem speziellen UV-Licht, weiterhelfen.

Da es manchmal schwierig sein kann, ein telogenes Effluvium von erblich bedingtem Haarausfall bei Frauen und auch von einer diffusen Alopecia areata zu unterscheiden, können eine Gewebeprobe und eine Haarwurzelanalyse zusätzlich hilfreich sein.

Behandlung des telogenen Effluviums

Für eine erfolgreiche Behandlung des telogenen Effluviums gilt es, die Ursache zu beseitigen. Je nach identifizierter Ursache kann daher die Behandlung sehr unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel kann es sich dabei um eine medikamentöse Einstellung der Schilddrüse oder um den Ausgleich eines Nährstoffmangels handeln. Ist keine offensichtliche Ursache für den diffusen Haarausfall zu finden, so sollten weitere Untersuchungen folgen, um eine Grunderkrankung auszuschließen.

Da trotz Beseitigung der Ursache der aktive vermehrte Haarausfall meist noch zwei bis drei Monate andauert und anschließend das Nachwachsen der Haare auch einiges an Zeit beansprucht, wird der Prozess von vielen Menschen als sehr belastend wahrgenommen. Zur Überbrückung dieser Zeit können neben dem kosmetischen Kaschieren folgende Möglichkeiten unterstützen:

- Topisches Minoxidil: Wie effizient auf die Kopfhaut aufgetragenes Minoxidil beim telogenen Effluvium wirklich ist, ist aufgrund fehlender klinischer Studien noch unklar. Es schadet auf jeden Fall nicht, um das Haarwachstum zu unterstützen, da es die Wachstumsphase verlängert und die telogene Phase verkürzt. Minoxidil kann entweder einmal pro Tag in 5%-Konzentration oder zweimal täglich in 2%-Konzentration auf der ganzen Kopfhaut angewendet werden. Allerdings darf man sich kein Wunder erwarten – der Effekt tritt erst im Laufe der Zeit ein. Zu Beginn der Anwendung werden sogar mehr Haare ausfallen, da Minoxidil hilft, die Haare von der telogenen in die anagene Phase zu bringen. Topisches Minoxidil sollte beim akuten telogenen Effluvium ein Jahr angewendet werden, also quasi so lange, bis sich die Haare vollständig regeneriert haben. Beim chronischen telogenen Effluvium wird hingegen eine dauerhafte Anwendung empfohlen.

- Orales Minoxidil: Einige kleine Studien zeigen, dass über den Mund eingenommenes Minoxidil in geringer Dosierung beim telogenen Effluvium unterstützen kann.

- Nahrungsergänzungsmittel ohne Mangel: Es besteht Uneinigkeit, ob die Supplementierung von Eisen, Vitamin D und Zink, obwohl eigentlich kein Mangel besteht, tatsächlich hilft.

Anagenes Effluvium

Vom anagenen Effluvium spricht man, wenn Haare akut während ihrer Wachstumsphase, der anagenen Phase, ausfallen. Dafür verantwortlich ist ein Ereignis, das die Zellteilung oder den Stoffwechsel der Haarfollikel stört. Die häufigste Ursache dafür ist eine Chemotherapie, weshalb oftmals anagenes Effluvium synonym zu Chemotherapie-induzierter Alopezie verwendet wird. Das ist jedoch ein Irrtum – warum, das klärt sich im folgenden Artikel.

Es gibt zwei Formen des anagenen Effluviums, das „dystrophische anagene Effluvium“ und das „Loose Anagen Hair Syndrome„. Beim Loose Anagen Hair Syndrome handelt es sich um eine erblich bedingte Erkrankung. Die hier besprochenen Charakteristika beziehen sich auf die dystrophische Form.

Im Unterschied zum telogenen Effluvium sind beim anagenen Effluvium Männer und Frauen gleichermaßen betroffen. Meist ist der Haarausfall reversibel. Unter gewissen Umständen kann es jedoch ein permanenter Zustand bleiben.

Ursachen des anagenen Effluviums

Während der Wachstumsphase der Haare teilen sich die Matrixzellen, die sich im untersten Teil der Haarwurzel befinden. Gewisse Ereignisse können diese Zellteilung oder auch den dafür notwendigen Stoffwechsel der Zellen abrupt so stark beeinträchtigen, sodass die Haare ausfallen. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Auslösern um eine Chemotherapie oder um eine Bestrahlung im Kopfbereich. Aber auch schädliche Chemikalien (v.a. Quecksilber, Bor, Thallium, Cadmium, Kupfer) und Medikamente (z.B. Levodopa, Colchicin, Cyclosporin, Bismut, Isoniazid) können ursächlich sein. Manchmal tritt dieser diffuse Haarausfall auch im Rahmen von entzündlichen Erkrankungen wie Pemphigus vulgaris und bei systemischen Erkrankungen, die mit einer Entzündung des Haarfollikels einhergehen (z.B. Lupus erythematodes, sekundäre Syphilis), auf. Ebenso kann ein starker Proteinmangel ein anagenes Effluvium auslösen.

Durch das abrupte Ende der Zellteilung wird der bereits teilweise verhornte, in der Haut liegende Haarschaft geschwächt. Er wird dünner und bricht dann einfach ab. Es handelt sich also eher um einen Bruch des Haares als um einen Ausfall. Im Gegensatz zum telogenen Effluvium setzt der Haarausfall beim anagenen Effluvium bereits wesentlich früher nach dem auslösenden Ereignis ein, nämlich bereits nach 1 bis 3 Wochen.

Der Chemotherapie-bedingte Haarausfall ist meist ein anagenes Effluvium, allerdings kann eine Chemotherapie, abhängig von Medikation, Dosis und individueller Anfälligkeit, auch zu einem telogenen Effluvium führen. Das ist öfter der Fall, als allgemein angenommen wird. Daher sind die beiden Begriffe Chemotherapie-induzierte Alopezie und anagenes Effluvium nicht synonym zu verwenden. Manchmal tritt im Rahmen einer Chemotherapie auch eine Kombination aus anagenem und telogenem Effluvium auf. Dieses Zusammenspiel führt aufgrund der Betroffenheit aller Haare zu einem vollständigen Haarausfall.

Mehr dazu hier: Chemotherapie-bedingter Haarausfall

Aussehen des anagenen Effluviums

Da sich mit etwa 90% der Großteil der Haare auf der Kopfhaut in der Wachstumsphase befindet, ist ein anagenes Effluvium sehr offensichtlich. Neben dem Kopfhaar kann der Haarausfall bei schweren Schäden, insbesondere bei hoch dosierten und lange andauernden Chemotherapien, auch den Bart, die Augenbrauen, Wimpern, Achseln und die Schambehaarung betreffen. Generell ist die Stärke des Haarausfalls von diversen Faktoren wie Art, Dosis, Dauer, Zeitpunkt und Verabreichungsform abhängig.

Der Haarausfall beginnt häufig am Scheitelpunkt und an den Seiten. Das könnte an der erhöhten Reibung an diesen Stellen liegen, zum Beispiel am Kissen oder durch Kopfbedeckungen. Anfangs kann das anagene Effluvium sowohl diffus als auch stellenweise auftreten, abhängig davon, wie die anagenen Haare verteilt sind.

Zumeist ist das anagene Effluvium voll reversibel, wenn der Auslöser vorbei ist. Das heißt, dass bei Beendigung der Chemotherapie oder der Bestrahlung die Haare innerhalb von einigen Wochen wieder nachwachsen. Allerdings können die nachwachsenden Haare eine andere Struktur, Dicke und auch Farbe haben. Bei etwa 60% der Betroffenen tritt solch eine Veränderung auf.

Wenn durch das auslösende Ereignis jedoch die Stammzellen zerstört werden, dann bleibt der Haarausfall dauerhaft bestehen. Die Stammzellen sind dafür zuständig, dass das Wachstum des Haarfollikels wieder beginnt. Wenn sie defekt sind, fehlt dieser Impuls. Bestimmte Formen der Chemotherapie und auch starke Bestrahlung neigen dazu, diese Stammzellen zu zerstören.

Diagnose des anagenen Effluviums

Im Normalfall kann ein anagenes Effluvium anhand der Anamnese und körperlichen Untersuchung diagnostiziert werden. Die zu untersuchenden Haare werden mittels Zugtest oder Haarwurzelanalyse gewonnen. Meist ist es sogar möglich, anagene und telogene Haare mit bloßem Auge zu unterscheiden. Unterstützend kann eine Trichoskopie, eine mikroskopische Untersuchung der Haare, gemacht werden. Anagene Haare sind vollständig pigmentiert, wohingegen bei telogenen Haaren die Pigmentierung zur Wurzel hin fehlt und die Wurzeln zur Basis hin breiter werden. Beim anagenen Effluvium weisen die Haare charakteristisch einen spitz zulaufenden Haarschaft auf. Daher bezeichnet man diese Haare auch als „Ausrufezeichen-Haare„.

Gegebenenfalls kann eine Gewebeprobe helfen, ein telogenes Effluvium auszuschließen.

Behandlung des anagenen Effluviums

Da das anagene Effluvium im Normalfall reversibel ist, bedarf es grundsätzlich keiner Behandlung. Wichtig ist, auf Kälte- und Sonnenschutz der Kopfhaut zu achten. Viele Betroffene empfinden Haarteile und Perücken als Unterstützung in dieser Zeit. Um den Haarausfall so gering wie möglich zu halten, sollte auf jegliche Belastung der Haare verzichtet werden (kein Färben, Glätten etc.). Ein Kissen aus Satin oder Seide, sanfte Bürsten und Shampoos sowie wenig Waschen können dabei helfen.

Im Fall von Chemotherapie-bedingtem Haarausfall haben sich Methoden als hilfreich herausgestellt, die reduzieren, dass der Wirkstoff die Haarfollikel erreicht. Allerdings können sie den Haarverlust meist nicht vollkommen verhindern. Besonders hilfreich sind sie bei Therapien mit kurzer Halbwertszeit und schneller Ausscheidung.

Die bewährteste Methode ist die Kopfhautkühlung (Scalp Cooling). Wenn man die Kopfhaut mittels Kälte (z.B. Kältehaube, Kühlkappe) auf unter 19°C kühlt, ziehen sich die Gefäße dort zusammen. Dadurch können einerseits die Wirkstoffe der Chemotherapie nicht so gut zu den Haarfollikeln gelangen und andererseits ist der Stoffwechsel der Zellen und damit auch der sich teilenden Matrixzellen heruntergefahren. Kopfhautkühlung kommt bei nicht-hämatologischen Tumoren infrage. Von Leukämie, Lymphomen und anderen hämatologischen Krebserkrankungen Betroffene sollten diese Methoden nicht verwenden, da die Kopfhaut als Zufluchtsort für zirkulierende bösartige Zellen dienen kann. Ebenso sollte sie nicht bei Bestrahlung des Gehirns eingesetzt werden.

Im Anschluss, nach Beendigung der Chemotherapie, kann das Haarwachstum mit nachfolgenden Methoden unterstützt werden:

- Minoxidil: Minoxidil ist ein sehr bewährtes Mittel zur Förderung des Haarwachstums. Nach der Chemotherapie ist sowohl die topische als auch die orale Form eine mögliche Option.

- Topisches Bimatoprost: Bimatoprost wirkt insbesondere zur Förderung des Wachstums von Wimpern und Augenbrauen.

- Spironolacton: Spironolacton wird auch bei erblich bedingtem Haarausfall bei Frauen eingesetzt und kann auch bei Haarausfall durch Chemotherapie helfen.

- Low-Level Lasertherapie: Eine weitere Möglichkeit, um das Haarwachstum nach der Chemotherapie zu fördern, ist Low-Level Lasertherapie. Dabei wird mittels Lichtenergie die Aktivität von Zellen stimuliert.

Loose Anagen Hair Syndrome

Beim Loose Anagen Hair Syndrome handelt es sich um eine erblich bedingte Form des anagenen Effluviums, die daher auch ganz andere Charakteristika aufweist. Diese seltene Erkrankung wird typischerweise durch ein Gen vererbt, das von einem Elternteil weitergegeben wird. Dabei reicht es, wenn nur ein Elternteil das betroffene Gen hat, um die Erkrankung zu vererben.

Die Haare sind dabei nur so locker verankert, sodass sie leicht herausgezogen werden können. Der Grund für die inadäquate Verankerung findet sich in einer vorzeitigen oder abnormalen Verhornung der inneren Wurzelscheide. Dadurch entstehen Spalträume zwischen der inneren und der äußeren Wurzelscheide und dem Haarschaft. Dem Haar fehlt es dann an Halt.

Betroffen sind in erster Linie hellhaarige Kinder und überwiegend Mädchen (Verhältnis von 6:1). In seltenen Fällen kommt das Syndrom auch bei Erwachsenen vor. Sie weisen eine Ausdünnung der Haare auf, die lokalisiert oder diffus sein kann. Einzelne kahle Stellen treten jedoch nicht auf.

Die Diagnose wird anhand einer Haarwurzelanalyse gestellt, bei der sich unter dem Mikroskop mehr als 50% der Haare mit den typischen Charakteristika zeigen. Die anagenen Haare weisen dabei keinen Schaft auf, die oberste Haarschicht hat eine unregelmäßige Struktur und die Haarzwiebel ist oftmals verformt.

Da sich das Loose Anagen Hair Syndrome in der Regel bis in die Jugend zurückbildet, wird zu einer abwartenden Beobachtung geraten. Unterstützend kann insbesondere bei schweren Fällen Minoxidil auf der Kopfhaut lokal angewendet werden.

Quellen

Annunziata MC, et al. (2023) Trichoscopic patterns and confocal microscopy features of chemotherapy-induced alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37900779/

Cheung EJ, et al. (2016) Vitamin and mineral deficiencies in patients with telogen effluvium: A retrospective cross-sectional study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27741341/

Freites-Martinez A, et al. (2019) Assessment of quality of life and treatment outcomes of patients with persistent postchemotherapy alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30840033/

Gerkowicz A, et al. (2017) The role of vitamin D in non-scarring alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29215595/

Harrison S, et al. (2002) Telogen effluvium. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12190639/

Headington JT. (1993) Telogen effluvium. New concepts and review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8447677/

Kanwar AJ, et al. (2013) Anagen effluvium. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23974578/

Lodewijckx J, et al. (2023) The use of photobiomodulation therapy for the management of chemotherapy-induced alopecia: A randomized, controlled trial (HAIRLASER trial). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37060420/

Miteva M, et al. (2012) Hair and scalp dermatoscopy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22405573/

Nayak K, et al. (2016) Serum vitamin D3 levels and diffuse hair fall among the student population in South India: A case-control study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28442870/

Paus R, et al. (1999) The biology of hair follicles. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10441606/

Paus R, et al. (2013) Pathobiology of chemotherapy-induced hair loss. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23369683/

Rasheed H, et al. (2013) Serum ferritin and vitamin D in female hair loss: Do they play a role? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23428658/

Rossi A, et al. (2020) Prevention and treatment of chemotherapy-induced alopecia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32642317/

Rubio-Gonzalez B, et al. (2018) Pathogenesis and treatment options for chemotherapy-induced alopecia: A systematic review. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29377091/

Rushton DH. (2002) Nutritional factors and hair loss. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12190640/

Saleh D, et al. (2024) Anagen effluvium. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29493918/

Sattar F, et al. (2021) Efficacy of oral vitamin D3 therapy in patients suffering from diffuse hair loss (telogen effluvium). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33642467/

Trost LB, et al. (2006) The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16635664/

Trüeb RM. (2010) Systematic approach to hair loss in women. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20105246/